09-07-2025

Открытие югорского археологического сезона прошло в Салехарде

Студенты СурГУ во время археологической практики в Салехарде отметили профессиональный праздник югорских археологов – «День первой лопаты». Это событие знаменует начало археологического полевого сезона и уже седьмой год подряд объединяет ученых и молодежь!

В этом году праздник впервые прошел в столице ЯНАО, потому что югорские археологи привозят с собой не только уникальные знания, оборудование, студентов и волонтеров, но и праздник открытия югорского полевого сезона.

К сожалению из-за строительных работ на территории Историко-архитектурного комплекса «Обдорский острог» наш праздник проводился в закрытом формате. Это не помешало присутствующим проникнуться атмосферой предстоящих археологических открытий.

«День первой лопаты» прошел на живописном берегу реки Полуй в лучших югорских традициях:

Ученые-археологи Олег Кардаш и Георгий Визгалов рассказали студентам СурГУ и школьникам Салехарда об истории праздника.

Ученые-археологи Олег Кардаш и Георгий Визгалов рассказали студентам СурГУ и школьникам Салехарда об истории праздника.

Вручили дождевики и футболки с логотипом Молодежной археологической экспедиции.

Вручили дождевики и футболки с логотипом Молодежной археологической экспедиции.

Провели символическое соревнование на скорость: молодежь с азартом снимала верхний слой грунта совковыми лопатами.

Провели символическое соревнование на скорость: молодежь с азартом снимала верхний слой грунта совковыми лопатами.

Наградили участников сувенирными подвесками-лопатами, разработанными специально к этому празднику.

Наградили участников сувенирными подвесками-лопатами, разработанными специально к этому празднику.

В завершении праздника все отправились на поиски башни Обдорского острога!

Работа проводится в рамках грантовых проектов:

«Лето с археологами. Медиадневник молодежной археологической экспедиции-2025» (Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры»)

«Шаг в прошлое Югры: строим крепость каменного века» (Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры»)

«Обдорский острог» (Фонд президентских грантов)

«Салехард 1595–2025: с археологами о прошлом» (Фонд «История Отечества»)

03-07-2025

Студенты-историки СурГУ прибыли на практику в Салехард

Первокурсники-историки Сургутского государственного университета 2 июля прибыли в Салехард на археологическую практику.

Они стали участниками Молодежной археологической экспедиции, которая в этом году впервые за историю проекта будет проходить за пределами ХМАО — в Ямало-Ненецком автономном округе. Местом раскопок стал Обдорский холм в Салехарде, где расположен архитектурно-исторический комплекс «Обдорский острог». Это уникальный многослойный археологический памятник, здесь возможно обнаружение артефактов, относящихся к разным историческим эпохам.

В ходе экспедиции практиканты освоят навыки археологической разведки, документации находок, работы с геодезическими инструментами, примут участие в полевых лекториях и познакомятся с историей и культурой Ямала.

Руководят работами преподаватели СурГУ и сотрудники Центра югорской археологии и этнографии О. В. Кардаш и Г. П. Визгалов.

При раскопках в прошлом году было сделано важное открытие — обнаружена сохранившаяся стена Обдорского острога. В этом сезоне начинающие историки продолжат изучение памятника, и ожидаются новые находки, которые помогут узнать больше об истории Салехарда в преддверии его юбилея.

Впервые в экспедиции будет вестись Медиадневник — новости с раскопок будут публиковаться в режиме реального времени в ВК-сообществе АНО «Институт археологии Севера» и на сайте Центра югорской археологии и этнографии.

Экспедиция организована при поддержке АНО «Институт археологии Севера», НПО «Северная археология – 1», Фонда президентских грантов, Фонда «История Отечества» и Фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры».

24-06-2025

Идет установка палаточного лагеря Молодежной археологической экспедиции-2025

В этом году Молодежная археологическая экспедиция будет копать Обдорский острог. Работы начнутся в июле, сейчас идет установка палаточного лагеря для участников раскопок.

И в этом экспедиция 2025 года уникальна, ведь лагерь фактически будет разбит в городе. Но именно так наши ребята, участники экспедиции, смогут получить необходимые археологам навыки и будут готовы к раскопкам в более труднодоступных местах, чем столица ЯНАО.

Все-таки археолог – удивительный человек: знает то, что необходимо опытному туристу, копает там, где не может экскаватор, умеет управляться со сложными приборами, и все это ему нужно для науки!

На место раскопок завезена необходимая техника и туристическое снаряжение. Они заботливо упакованы в пленку, на фото вы видите специальные пластиковые бочонки, в них – посуда и небольшие предметы, которые следует беречь от сырости. Палатки тоже уже в Салехарде, ждут своих обитателей. Сейчас идет сборка шатровой конструкции для столовой.

Но, кроме того, что в этом полевом сезоне палаточный лагерь экспедиции будет находиться в черте города, особенность этих раскопок в том, что они будут задокументированы в Медиадневнике – серии публикаций различного формата, рассказывающих об экспедиции. В следующих постах мы представим вам команду проекта, а сейчас просим обратить внимание на кнопку «Медиадневник 2025» в меню ВК-сообщества АНО «Институт археологии Севера». Тапнув на нее, вы увидите все посты дневника.

Напомним, в прошлом полевом сезоне при раскопках на Обдорском холме было сделано сенсационное открытие – обнаружена стена Обдорского острога, но работы были прерваны из-за плохой погоды. Археологи уверены, что продолжение раскопок в этом году должно принести не меньше ( а возможно, и больше!) удивительных открытий, в которых участники Молодежной археологической экспедиции примут непосредственное участие.

Работы проводятся в рамках грантов

«Обдорский острог» (Фонд президентских грантов)

«Салехард 1595–2025: с археологами о прошлом» (Фонд «История Отечества»)

«Лето с археологами. Медиадневник молодежной

археологической экспедиции-2025» (Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры»)

«Шаг в прошлое Югры: строим крепость каменного

века» (Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры»)

24-06-2025

Археологи и художники начали работу над картинами, изображающими Обдорский острог

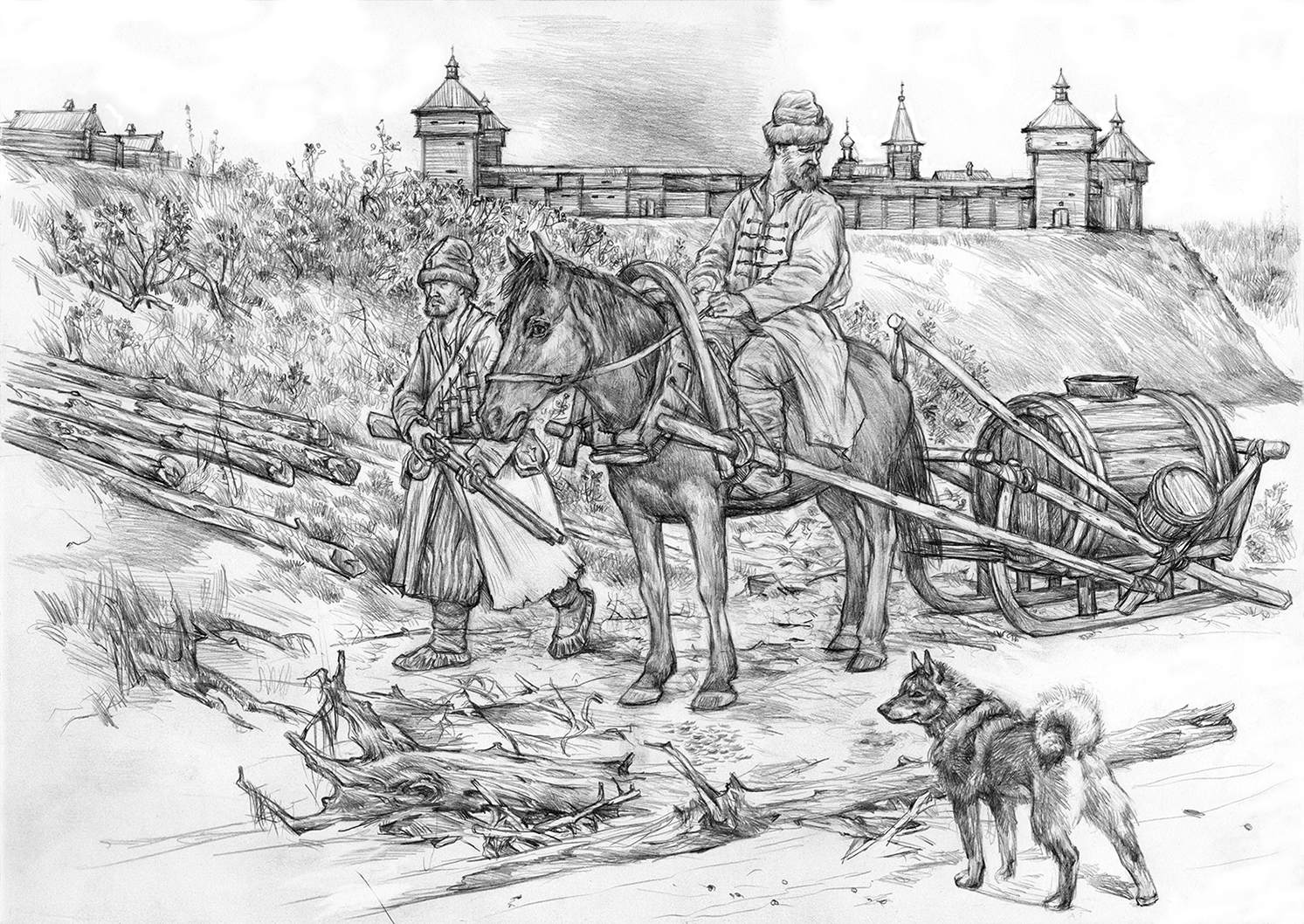

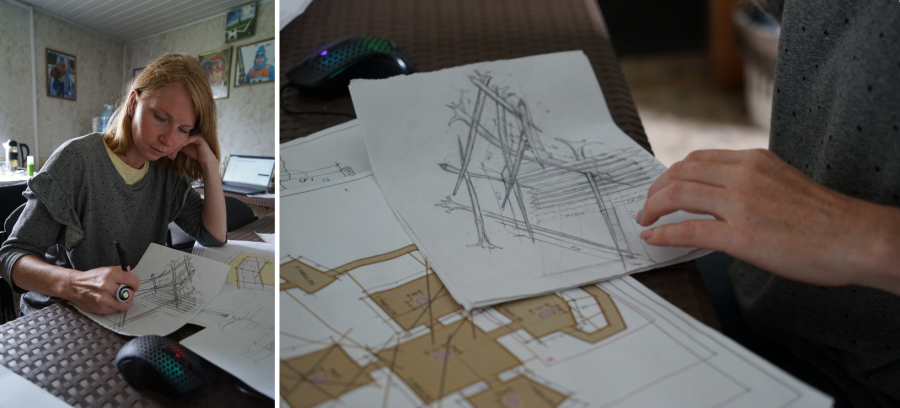

Археологи и художники АНО "Институт археологии Севера" начали работать над картинами исторической живописи, рассказывающими о жизни в Обдорском остроге.

Напомним, археологи копали Обдорский холм в Салехарде в 2004-2005 гг. Нашли Полуйский мысовой городок – аборигенное укрепление. А вернувшись к раскопкам 20 лет спустя, обнаружили Обдорский острог – русскую крепость, построенную на ее месте.

Картины визуализируют одновременно такие находки, как остатки крепостных сооружений, и информацию, собранную об истории Салехарда в архивах.

Художница Елена Следь и археолог Олег Кардаш прописали сюжеты будущих работ и начали собирать материалы.

Елена Следь: «Это мой первый опыт создания картин-реконструкций. Самую большую сложность в работе, на мой взгляд, представляет достижение максимальной достоверности изображений в плане отображения ландшафта, устройства крепости, одежды людей. Для большего погружения в тему и особенности ландшафта запланирован пленэр в Салехарде. Техника исполнения картин пока находится на обсуждении, но скорее всего это будет акварель».

Цикл картин охватит всю историю острога от строительства в 1730-31 гг. до упразднения в 1807 году.

Важной особенностью этой работы станет возможность точно идентифицировать на картинах Обдорский острог благодаря узнаваемым пейзажам. При этом будет соблюдена историческая точность, ведь за прошедшие столетия ландшафт изменился, что будет учтено.

Картины помогут в дальнейшем построении 3D-модели Обдорского острога, которую можно будет увидеть в пространствах с дополненной реальностью, музеях. Историческая живопись и 3D-модели дают людям гораздо больше информации, чем тексты и выставки артефактов. Это настолько точно воплощенная визуально научная информация, что подобные изображения могут использоваться как иллюстрации научных публикаций, а 3D-модели – в качестве музейных экспонатов.

Работа проводится в рамках грантов

«Обдорский острог» (Фонд президентских грантов)

«Салехард 1595–2025: с археологами о прошлом» (Фонд «История Отечества»)

«Лето с археологами. Медиадневник молодежной

археологической экспедиции-2025» (Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры»)

24-06-2025

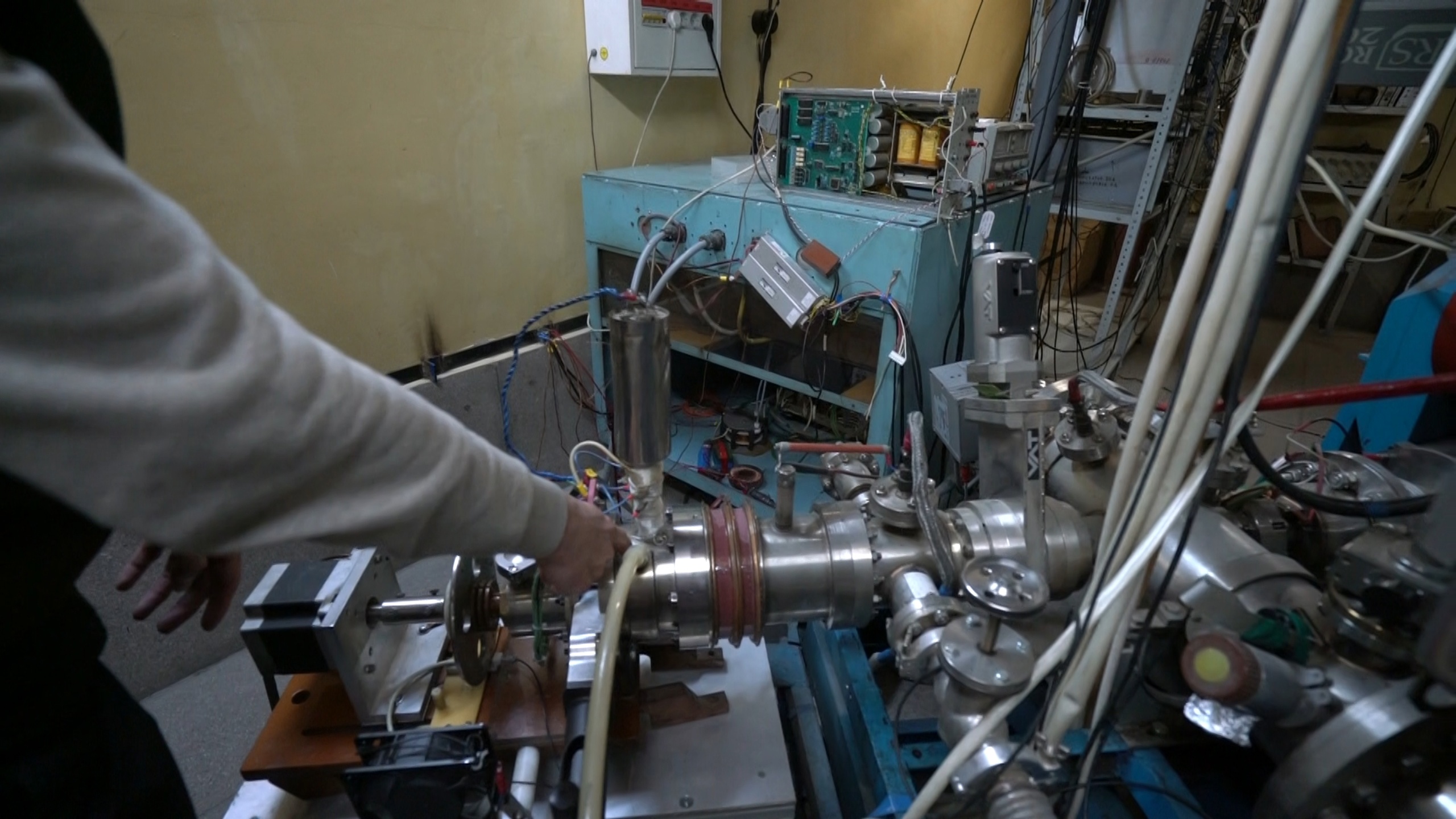

Югорские археологи провели 3D-сканирование артефактов

Весной 2025 года югорские археологи провели 3D-сканирование артефактов каюковской коллекции, находящихся в Музее реки Оби, г. Нефтеюганск.

Это находки, обнаруженные самими учеными в достопримечательном месте «Пунси» Нефтеюганского района ХМАО-Югры, раскопки которого ведутся с 2000 года.

Отсканированные артефакты станут экспонатами виртуальной выставки, посвященной эпохе неолита в Югре и древнейшей крепости севера Евразии Каюково 2. Экспозиция будет размещена на обновленном сайте югорских археологов. Сейчас сайт модернизируют, чтобы он отвечал современным требованиям, в том числе поддерживал демонстрацию 3D-моделей. Мы обязательно проинформируем о начале работы виртуальной выставки.

Ценность подобных экспозиций археологических находок в том, что в отличие от музейного экспоната, цифровую модель можно осмотреть со всех сторон, виртуально «повертеть в руках» и получить более «объемное» представление о быте людей каменного века.

Работы проводятся в рамках грантов

«Шаг в прошлое Югры: строим крепость каменного

века» (Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры»)

«Югорская археология и этнография: сохранение и изучение культурного наследия в условиях нефтегазового освоения Севера» (Департамент образования и науки ХМАО-Югры) – ГЗ СурГУ на 2024–2026 гг.

«Проблема изучения археологических объектов в торфяных отложениях озера Большое Каюково (ХМАО-Югра) первой половины голоцена» (Российский научный фонд)

24-06-2025

Проект югорских археологов участвует в голосовании

Успейте отдать свой голос за проект АНО «Институт археологии Севера» «Прыжок в прошлое: первые югорские крепости» на сайте оценка.гранты.рф

Для нас это очень важно, от итогов голосования зависит дальнейшая судьба проекта.

Напомним, что уже сделано:

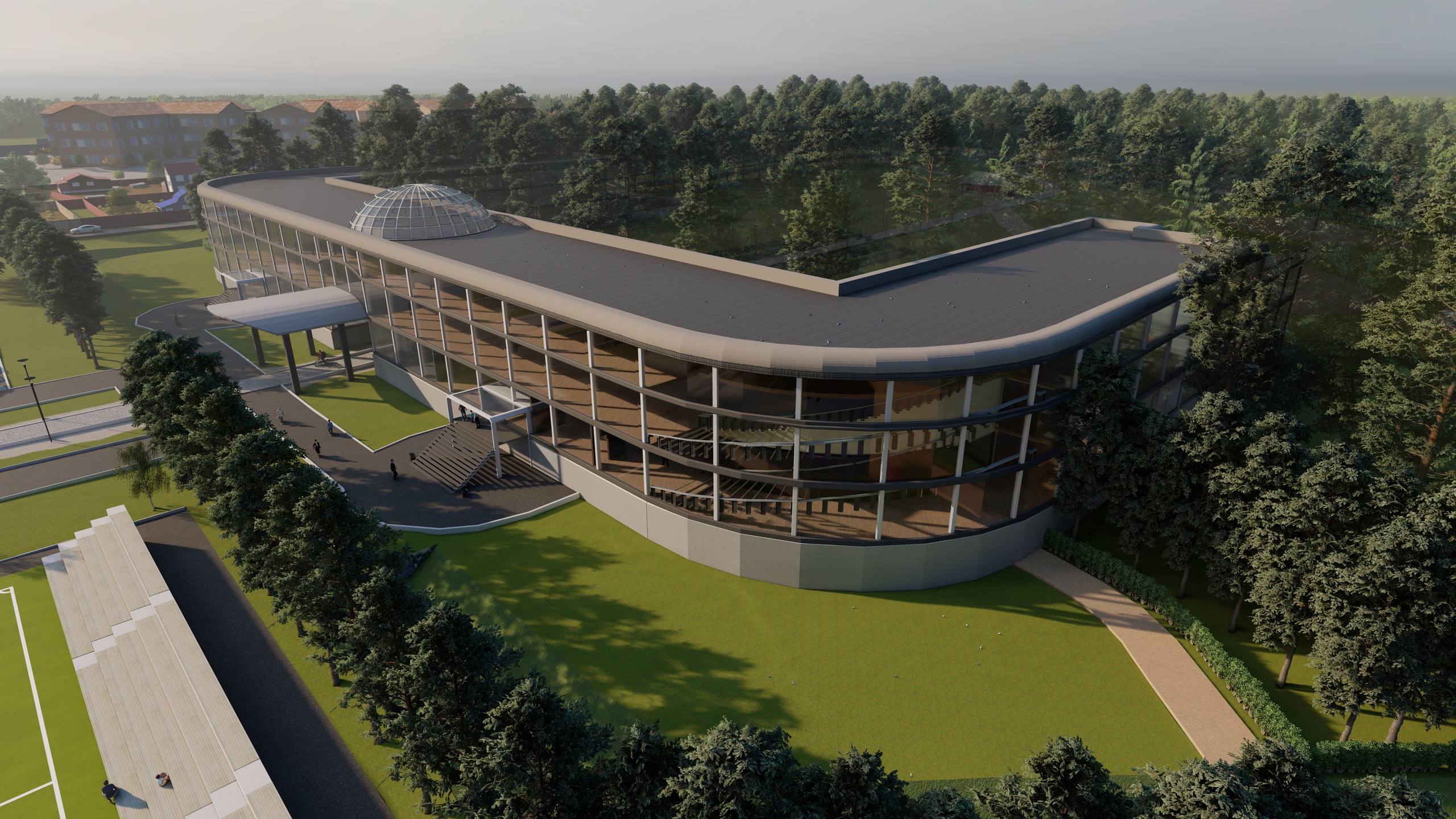

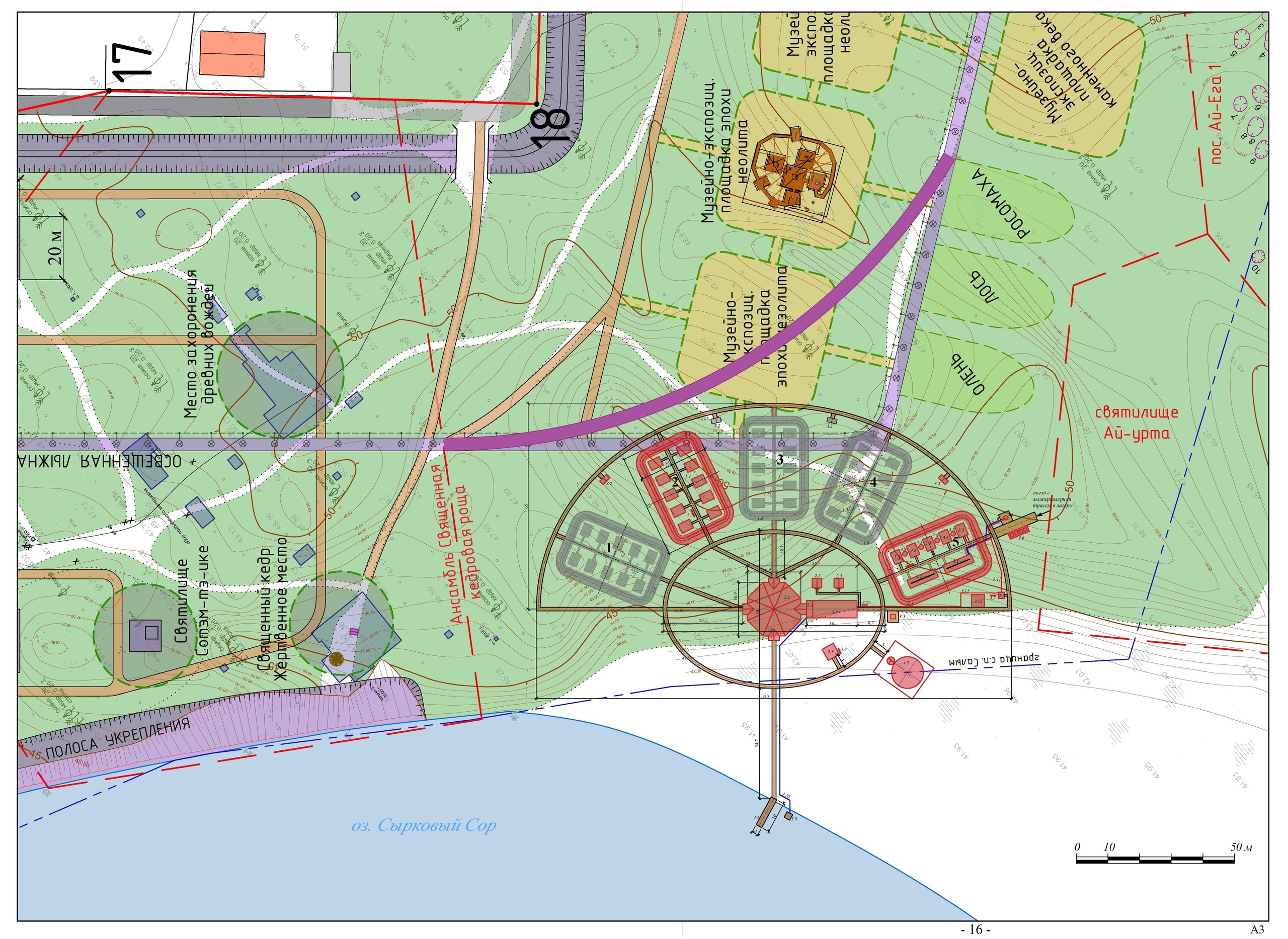

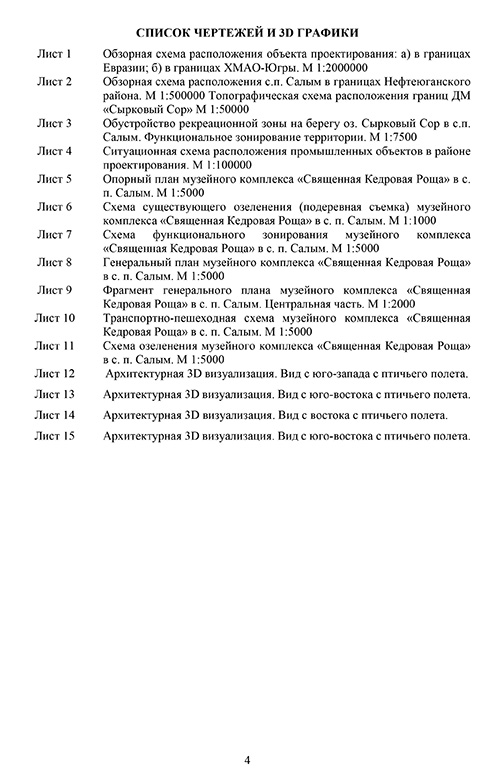

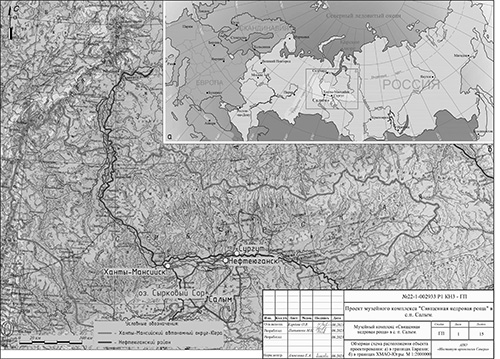

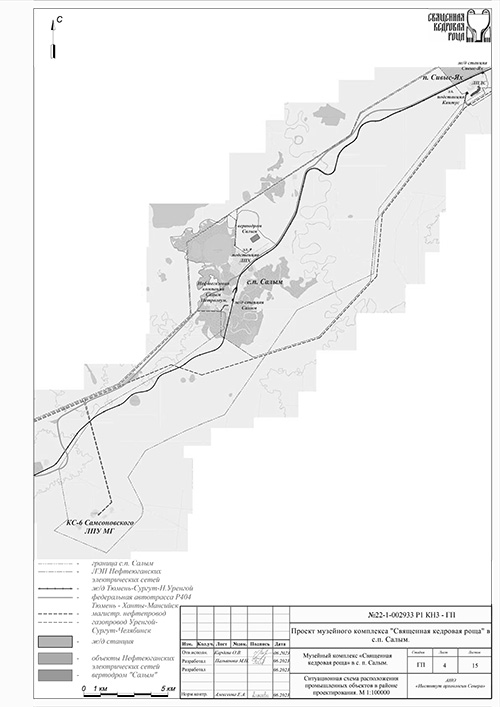

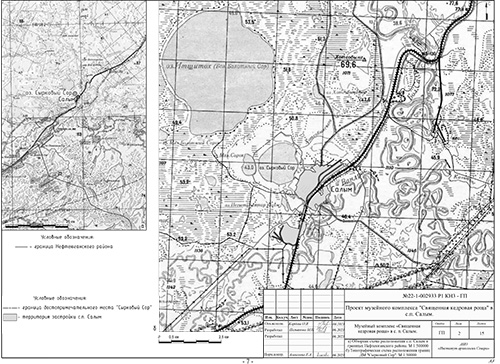

Разработан проект Музейного комплекса «Священная кедровая роща».

Разработан проект Музейного комплекса «Священная кедровая роща».

Идет реконструкция уникального городища каменного века Каюково 2: воссозданы наружные стены и несколько построек.

Идет реконструкция уникального городища каменного века Каюково 2: воссозданы наружные стены и несколько построек.

К реконструкции привлечены школьники поселка Салым, студенты СурГУ и волонтеры из различных регионов РФ.

К реконструкции привлечены школьники поселка Салым, студенты СурГУ и волонтеры из различных регионов РФ.

Разработан проект создания стационарного молодежного лагеря «Салым».

Разработан проект создания стационарного молодежного лагеря «Салым».

Проведены выставки артефактов, экскурсии на объект, лектории и другие массовые мероприятия.

Проведены выставки артефактов, экскурсии на объект, лектории и другие массовые мероприятия.

Как оценить проект? Потребуется несколько минут вашего времени.

Как оценить проект? Потребуется несколько минут вашего времени.

Создайте учетную запись на портале «Созидатели» sozidateli.ru/auth?tab=l...

Создайте учетную запись на портале «Созидатели» sozidateli.ru/auth?tab=l...

или авторизуйтесь под уже имеющейся.

Перейдите на страничку оценки нашего проекта по ссылке xn--80ajpld2c.xn--80af5akm8c.xn--p1ai/award/proj...

Перейдите на страничку оценки нашего проекта по ссылке xn--80ajpld2c.xn--80af5akm8c.xn--p1ai/award/proj...

Прочитайте отчет и поставьте оценку.

Прочитайте отчет и поставьте оценку.

Напишите свое мнение в разделе «Обсуждение проекта»:

Напишите свое мнение в разделе «Обсуждение проекта»:

— Считаете ли вы ценным появление музейного комплекса в Нефтеюганском районе ХМАО-Югры?

— Узнали ли что-то новое о своем крае, археологии, истории из подготовленных нами публикаций о проекте?

— Какую роль в жизни школьников, студентов и волонтеров сыграло участие в реконструкции?

Каждый, кто найдет несколько свободных минут и потратит их на участие в голосовании, внесет свой вклад в развитие музейного комплекса «Священная кедровая роща» в Нефтеюганском районе ХМАО-Югры.

Не откладывайте возможность выказать свое мнение, голосование подходит к завершению. Наш проект здесь xn--80ajpld2c.xn--80af5akm8c.xn--p1ai/award/proj...

24-06-2025

Югорские археологи подготовили цикл лекториев к юбилею Салехарда

К юбилею Салехарда югорские археологии подготовили цикл лекториев. Лекторами выступили археозоолог Татьяна Лобанова, ведущий научный сотрудник Института истории и археологии УрО РАН, к.и.н. Ирина Манькова, руководитель Центра югорской археологии и этнографии СурГУ, директор АНО «Институт археологии Севера», археолог, к.и.н. Олег Кардаш и ведущий научный сотрудник Центра югорской археологии и этнографии Сургутского государственного университета, археолог, к.и.н. Георгий Визгалов.

На фото ведущий научный сотрудник Института истории и археологии УрО РАН, к.и.н. Ирина Манькова рассказывает зрителям о работе Обдорской таможенной заставы в четвертом выпуске лектория.

Сейчас готовится к выходу уже пятый, финальный, выпуск. В нем ученые-археологи Олег Кардаш и Георгий Визгалов расскажут об освоении севера, в том числе его арктических регионов, аборигенными народами и русскими поселенцами. Зрители получат интересную информацию буквально из первых рук, от ученых, которые прямо сейчас занимаются раскопками и изучением истории севера Западной Сибири.

Напомним, что в минувшем полевом сезоне югорские археологи после десятилетий поисков нашли фрагмент стены Обдорского острога – северной русской крепости, построенной в 1731 году. Раскопки будут продолжены этим летом и позволят собрать новую информацию об истории Салехарда к его 430-летию.

24-06-2025

Югорские археологи создают интерактивную детскую книгу

Югорские археологи в сотрудничестве с разработчиком современных программных продуктов “ЭНДИ” создают интерактивную детскую книжку с AR-сценариями на основе технологии дополненной реальности.

Эта книга уже существует в аудиоварианте на сайте school.archeonord.ru в разделе Истории в картинках school.archeonord.ru/muzej-uche....

Но современные дети хотят немного другого: взаимодействия с информацией, интерактива. Этот факт подтолкнул ученых-археологов к мысли создать интерактивную цифровую версию книги. Теперь персонажи повествования – первобытные друзья Люси, Мики и Ниди – оживут и покажут ребятам, как появился человек умелый.

Вот что говорит о проекте югорских археологов Ирина Нестерова, заведующая отделом краеведения и проектной деятельности Межпоселенческой библиотеки Нефтеюганского района ХМАО-Югры:

«Институт археологии Севера впервые в Югре реализовывает проект по созданию книги с дополненной реальностью. В нашей библиотеке подобных книг еще нет. Их пока можно найти в очень крупных библиотеках, мы только планируем закупать AR -издания. Думаю, появление AR-книг – это отличная новость, ведь такие книги делают чтение более захватывающим и образовательным.

AR-книга, рассказывающая об истории происхождения человека, может быть очень интересной, откроет новые возможности для разных групп читателей, особенно для детей. Она будет востребована, потому что расскажет историю как увлекательное путешествие, а не сухой учебник».

Интерактивная книжка “Как появился человек умелый” – первая из запланированной серии “Становление и расселение человека: от Африки до Арктики”. Это образовательный проект, его задачи – дать детям научную картину мира, но сделать это в той форме, которая воспринимается легко, радостно и охотно.

Пока это пилотно-рекламный, а не массовый продукт, он послужит примером использования современных, даже развлекательных, технологий на благо науки.

Работа проводится в рамках гранта «Югорская археология и этнография: сохранение и

изучение культурного наследия в условиях нефтегазового освоения Севера»

(Департамент образования и науки ХМАО-Югры) – ГЗ СурГУ на 2024-2026 гг.

06-06-2025

Команда Молодежной археологической экспедиции готова к полевому сезону-2025

Уже через месяц команда Молодежной археологической экспедиции будет работать на Обдорском холме, в городе Салехарде, Ямало-Ненецкий автономный округ.

Это место на высоком мысу правого берега реки Полуй. Люди селились здесь, начиная с каменного века, поэтому возможно обнаружить артефакты различных эпох.

Сейчас на этой территории находится архитектурно-исторический комплекс "Обдорский острог". В прошлом году югорские археологи обнаружили здесь непосредственно острожную стену, но погода помешала продолжить исследования.

В этом году работа возобновится, и, возможно, ученые при участии Молодежной археологической экспедиции сделают новые открытия к юбилею Салехарда, позволяющие еще лучше узнать его историю.

Молодежная экспедиция на научных базах югорских археологов проходит ежегодно. Это, прежде всего, отличный профориентационный и патриотический проект.

Школьники и студенты общаются с учёными, узнают новое о своем крае, помогают науке. Обычно в течение экспедиции участники рассказывают о своем опыте, пишут и снимают. А в этом году впервые будет вестись Медиадневник – серия публикаций в разном формате о Молодежной археологической экспедиции.

В июле всё происходящее на раскопках в Салехарде можно будет увидеть онлайн практически в режиме реального времени.

«Обдорский острог» (Фонд президентских грантов)

«Салехард 1595–2025: с археологами о прошлом» (Фонд «История Отечества»)

«Лето с археологами. Медиадневник молодежной

археологической экспедиции-2025» (Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры»)

29-05-2025

Поиски архивных документов об Обдорском остроге продолжаются

Югорские археологи продолжают поиски исторических документов об Обдорском остроге.

Научный сотрудник АНО «Институт археологии Севера» Ксения Ермакова уже побывала в Санкт-Петербургском филиале Архива Российской академии, где изучала документы о первых русских городах севера Западной Сибири в архивах.

14 мая Ксения отправилась в Москву, где посетила Российский государственный архив древних актов (РГАДА) и Российский военно-исторический архив. Были затребованы документы Сибирского приказа XVII и XVIII веков, также изучены чертежи Обдорска и различные документы XVIII века, связанные с Обдорском.

Ксения Ермакова: «Главное, что удалось выяснить – острог построен не ранее 1754 года. В военно-историческом архиве запрошены различные чертежи, в РГАДА получен документ, содержащий краткую историю Обдорска XVIII века. Этот документ я буду переводить и извлекать из него данные.».

Полученная в архивах информация в сопоставлении с результатами раскопок позволит югорским археологам получить максимально точные сведения об истории предшественника Салехарда – Обдорска.

В полевом сезоне-2025 раскопки на Обдорском холме, в Салехарде, будут продолжены.

«Обдорский острог» (Фонд президентских грантов)

«Салехард 1595–2025: с археологами о прошлом» (Фонд «История Отечества»)

29-05-2025

Югорские археологи представили проекты для инновационного туризма

3 апреля в СурГУ состоялся Круглый стол на тему: «О перспективах развития инновационного туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

На нем югорские археологи выступили с готовыми проектами, способными при использовании технологий дополненной и виртуальной реальности сделать регион привлекательным местом для туризма.

Руководитель Центра югорской археологии и этнографии СурГУ, АНО «Институт археологии Севера» Олег Кардаш представил проект создания Музейного комплекса «Священная кедровая роща» и показал результаты научного эксперимента по реконструкции древнейшей крепости Югры Каюково 2. Остатки сгоревшей крепости обнаружены в удаленном районе, и ее реконструкция – это единственный способ показать находку широкой публике.

Работа по воссозданию крепости Каюково 2 проводится с 2022 года и включает в себя археологические исследования, 3D-моделирование технологий каменного века и воспроизведение их в реальности на функционирующей экспериментальной площадке музейного комплекса в Салыме.

Ведущий научный сотрудник СурГУ Георгий Визгалов продемонстрировал результаты проекта по воссозданию утраченной архитектуры Берёзовского кремля и усадеб, выполненного при поддержке Российского научного фонда.

Югорские археологи видят в использовании современных технологий способ преодолеть существующие проблемы удаленности местоположения археологических памятников и их состояния: большей частью это руинированные остатки сооружений и строений. Дополненная и виртуальная реальность поможет представить археологическое наследие ХМАО-Югры в виде доступных и привлекательных туристических объектов.

В качестве примера визуализации утраченной архитектуры во время Круглого стола была показана модель Свято-Троицкого собора, выполненная с применением технологии дополненной реальности рабочей группой кафедры истории России СурГУ, Сургутского краеведческого музея и компании «Эндитех». Собор не сохранился до наших дней, модель была сделана по архивным фотографиям.

Участники Круглого стола с помощью очков дополненной реальности смогли удостовериться в том, что воссоздание утраченных исторических объектов реально. Эти и другие возможности современных технологий могут хорошо послужить развитию инновационного туризма в ХМАО-Югре.

Работа проводится в рамках грантовых проектов:

«Югорская археология и этнография: сохранение и изучение культурного наследия в условиях нефтегазового освоения Севера» (Департамент образования и науки ХМАО-Югры) – ГЗ СурГУ на 2024–2026 гг.

«Проблема изучения археологических объектов в торфяных отложениях озера Большое Каюково (ХМАО-Югра) первой половины голоцена» (Российский научный фонд)

27-05-2025

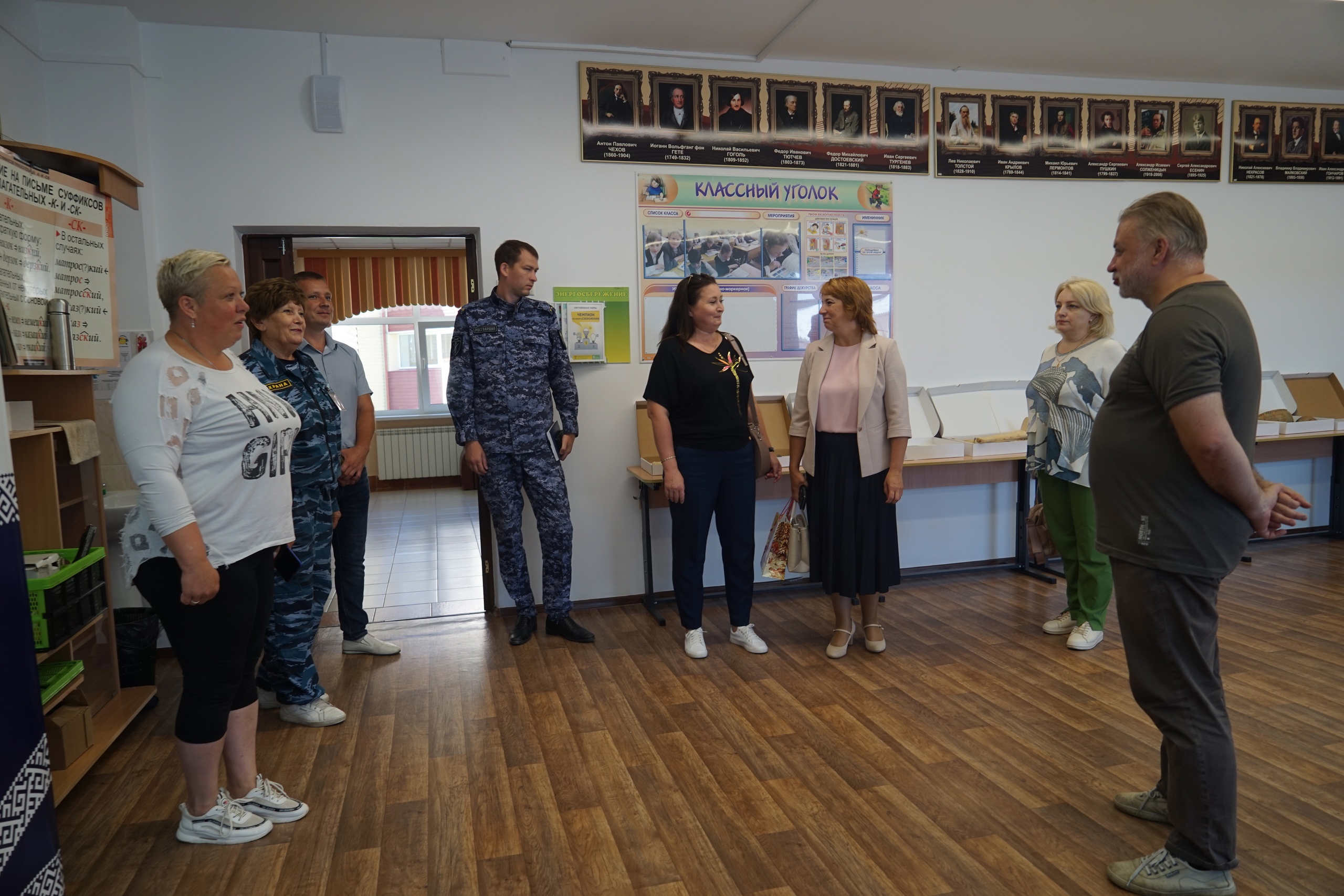

Команда Молодежной археологической экспедиции осваивает лабораторную обработку артефактов

Команда Молодежной археологической экспедиции-2025 изучает историю объекта, который предстоит копать, буквально держа ее в руках.

Раскопки будут проходить летом в центре Салехарда, на территории историко-архитектурного комплекса «Обдорский острог». Там находится многослойный объект, содержащий культурные слои разных эпох, начиная с энеолита.

В рамках подготовки к экспедиции ребята учились проводить камеральную обработку артефактов. Они обезжиривали, чистили, клеили, шифровали находки, обнаруженные на Обдорском холме в 2024 году.

Камеральная обработка – очень важный этап работы в археологии, теперь участники экспедиции имеют практическое представление о нем. А сколько нового еще предстоит им узнать и освоить летом!

Работа проводится в рамках проектов:

«Югорская археология и этнография: сохранение и изучение культурного наследия в условиях нефтегазового освоения Севера» (Департамент образования и науки ХМАО-Югры)

«Обдорский острог» (Фонд президентских грантов)

«Лето с археологами. Медиадневник молодежной археологической экспедиции-2025» (Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры»)

«Шаг в прошлое Югры: строим крепость каменного

века» (Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры»)

23-05-2025

Прошел инструктаж участников Молодежной археологической экспедиции-2025

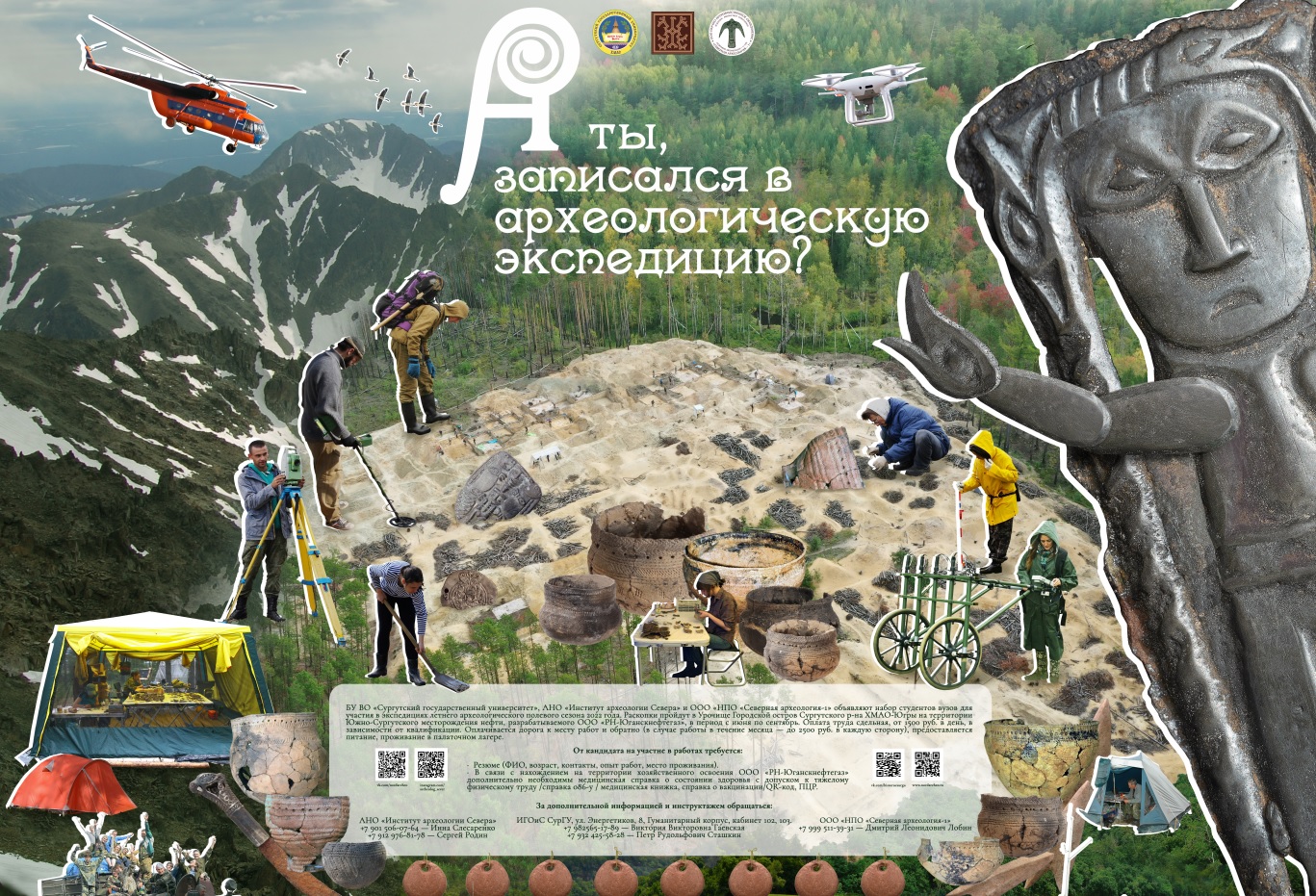

Еще в феврале югорские археологи начали формировать команду Молодежной археологической экспедиции-2025.

И вот прошел очередной этап подготовки: инструктаж участников-студентов СурГУ.

Несмотря на то, что раскопки проходят в специально оборудованных местах с высокой транспортной доступностью и наличием медицинских учреждений поблизости, техника безопасности – наше все!

Первокурсники проинформированы об условиях жизни в палаточном лагере, необходимой экипировке и комплекте документов, охране труда, специфике работы. Им предстоит взять в руки не только привычные лопаты, совки и кисти, но и новейшее геодезическое оборудование: GPS-приемники, тахеометры, металлодетекторы и беспилотные летательные аппараты.

К концу экспедиции ребята освоят важные навыки проведения разведочных работ по археологии, такие как изучение культурного слоя и ведение сопроводительной документации, первичная камеральная обработка и консервация археологических предметов и, что важно! – хозяйственно-техническое обеспечение функционирования лагеря.

Команда Молодежной археологической экспедиции полевого сезона-2025 отправится на научную базу югорских археологов в Салехард (ЯНАО). А желающие провести все лето с учеными, смогут принять участие в раскопках и на других научных базах.

Проинструктированные участники готовы собирать свои рюкзаки, а организаторы начинают подготовку к полевому сезону-2025 на месте. До встречи в Салехарде!

Работа проводится в рамках проектов:

«Югорская археология и этнография: сохранение и изучение культурного наследия в условиях нефтегазового освоения Севера» (Департамент образования и науки ХМАО-Югры)

«Обдорский острог» (Фонд президентских грантов)

«Лето с археологами. Медиадневник молодежной археологической экспедиции-2025» (Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры»)

«Шаг в прошлое Югры: строим крепость каменного

века» (Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры»)

13-05-2025

Югорские археологи занимаются поиском документов об Обдорском остроге

Научный сотрудник АНО «Институт археологии Севера» Ксения Ермакова начала изучать документы о первых русских городах севера Западной Сибири в архивах Санкт-Петербурга и Москвы. Археологов интересуют архивные и картографические материалы, относящиеся к городам эпохи нового времени, в частности, к Обдорску.

8, 9 апреля были проанализированы несколько архивных документов в Санкт-Петербургском филиале Архива Российской академии наук. Среди них –отписки воевод из Березовского воеводского управления, записки геодезистов и путешественников.

Ксения Ермакова: «Информативным оказался документ «Географические известия по городу Березову и его уезду», где часто упоминается Обдорская застава. Местное население помогало Российской академии наук составлять географическое описание Сибири. По воеводским управлениям были разосланы анкеты, включавшие 30 вопросов о территории, населении, архитектуре, жителях, хозяйстве. Собранная информация позволила собрать обширные сведения о северных землях».

В мае работа в архивах будет продолжена, теперь уже в Москве.

Анализ письменных документов и сопоставление информации с результатами раскопок позволят югорским археологам получить максимально точные сведения об истории предшественника Салехарда – Обдорска и других русских городов севера Сибири.

Напомним, в полевом сезоне-2025 будут продолжены раскопки в Салехарде, где в минувшем году югорские археологи сделали открытие – обнаружили стену Обдорского острога. Ссылка на новость

«Обдорский острог» (Фонд президентских грантов)

«Салехард 1595–2025: с археологами о прошлом» (Фонд «История Отечества»)

07-05-2025

Находки из Салехарда обработаны и задокументированы

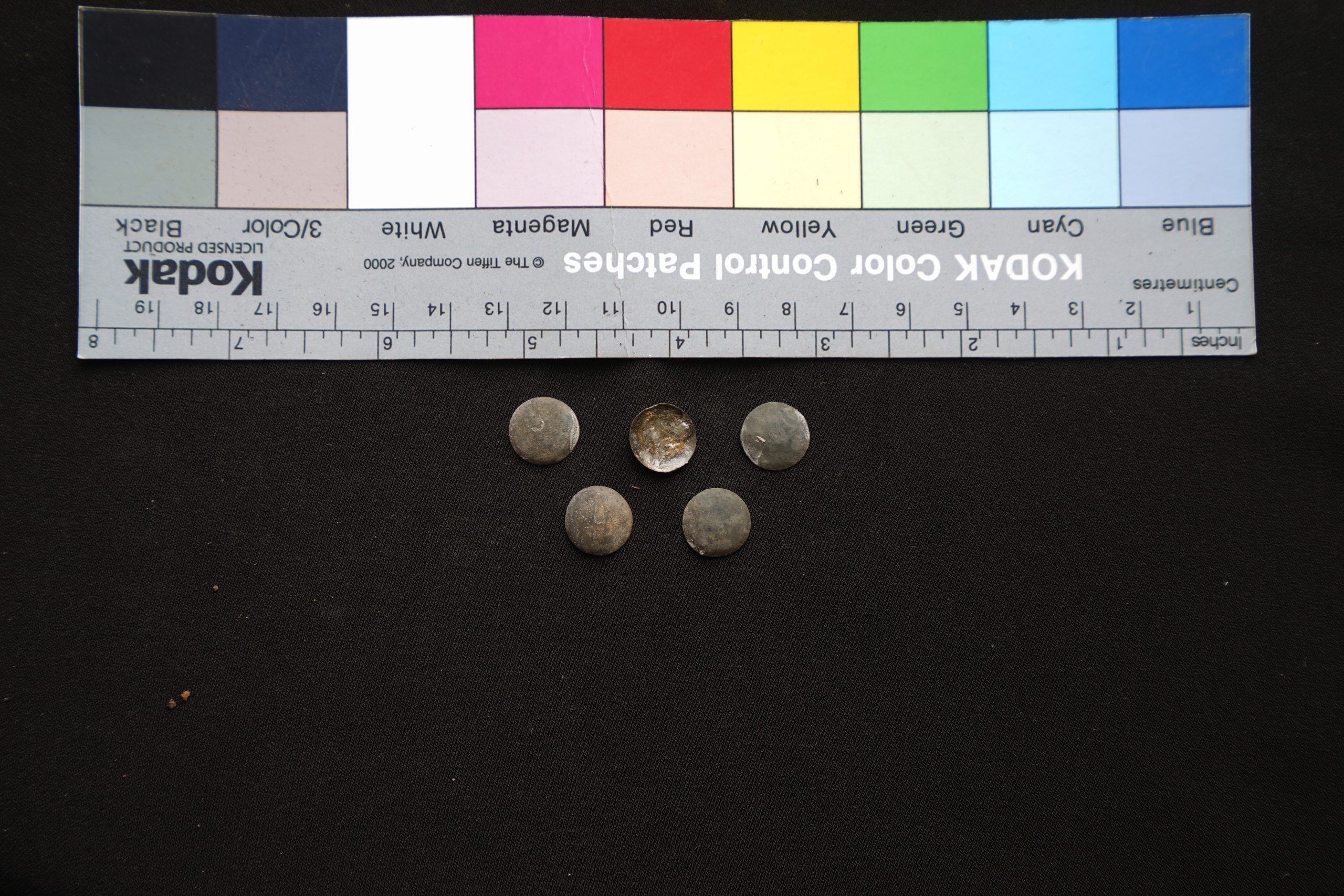

Югорские археологи завершили обработку артефактов, обнаруженных при исследованиях Обдорской крепости в г.Салехарде (ЯНАО) в полевом сезоне 2024 года. Ее результаты отражены в соответствующей главе отчёта о научно-исследовательский работе.

Описана коллекция из 174 предметов, включающая монеты, элементы одежды и обуви, украшения, посуду, железные инструменты, судовые детали.

Все предметы задокументированы, керамика и другие предметы датированы при помощи сравнительно-типологического анализа.

Артефакты находятся на временном хранении в специальном хранилище СурГУ. После полного завершения научной работы их передадут в ГАУ ЯНАО «Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс имени И.С. Шемановского.»

Среди интересных находок — фрагмент судовой цепи, практически сохранная лампада и оберег эпохи Полуйского мысового городка из клыка медведя. О них мы расскажем более подробно в следующих новостях.

В полевом сезоне 2025 года археологические исследования в Обдорской крепости будут продолжены.

Работы проводятся в рамках грантовых проектов:

«Обдорский острог» (Фонд президентских грантов)

«Салехард 1595–2025: с археологами о прошлом» (Фонд «История Отечества»)

18-04-2025

Оцени проект!

Подготовленный АНО «Институт археологии Севера» проект «Прыжок в прошлое: первые югорские крепости» участвует в общественной оценке социальных инициатив. Каждый из вас может выразить свое мнение о проекте. Голосование проводится с 22 апреля на сайте оценка.гранты.рф

Приглашаем всех, кто знаком с музейным комплексом в Салымском крае либо участвовал в работах по реконструкции, выразить свое мнение об итогах деятельности «Института археологии севера».

За время работы решено большое количество задач:

- Разработан проект Музейного комплекса «Священная кедровая роща».

- Начата реконструкция уникального городища каменного века Каюково 2. На сегодня воссозданы наружные стены городища и несколько построек, включая центральную.

- К участию в археологическом эксперименте по реконструкции городища с использованием орудий образца каменного века привлечены школьники поселка Салым, студенты СурГУ и волонтеры из различных регионов РФ.

- Разработан проект создания стационарного молодежного лагеря «Салым». Планируется, что лагерь станет одним из подразделений музея.

- Проведены культурно-массовые мероприятия для детей и взрослых: выставки артефактов, экскурсии на объект, лектории.

- Организован палаточный лагерь «Молодежной археологической экспедиции».

- Проведено празднование начала югорского археологического сезона — День первой лопаты, а также День археолога.

- Сняты, смонтированы и опубликованы видеоматериалы о ходе археологического эксперимента по реконструкции городища Каюково 2.

- Созданы площадки в социальных сетях для распространения и популяризации научных знаний в области археологии. Информация об уникальной северной культуре каменного века теперь доступна всем желающим.

Итогом проекта «Прыжок в прошлое: первые югорские крепости» должно стать не просто создание музейной площадки, а появление интерактивного пространства, которое будет использоваться для различных мероприятий.

Чтобы это произошло, требуется общественная оценка.

Важно узнать, как проект АНО «Институт археологии севера» повлиял на жизнь салымчан:

— Считают ли они ценным появление такого комплекса на их малой родине?

— Узнали ли они что-то новое о своем крае, археологии, истории из подготовленных нами информационных материалов?

— Какую роль в жизни школьников, студентов и волонтеров сыграло участие в реконструкции?

— Видят ли жители, что благодаря проекту Салым становится привлекательным туристическим местом?

Всех, для кого ценно развитие науки, поддержание исторической памяти, формирование у молодежи чувства гордости за свою малую родину, возможность занять детей и подростков интересным, полезным делом, расширяющим кругозор, просим высказать свое мнение о проекте «Прыжок в прошлое: первые югорские крепости».

Как проголосовать:

1. Авторизуйтесь, используя учетную запись

на «Созидателях» https://sozidateli.ru/auth?tab=login

2. Откройте проект «Прыжок в прошлое: первые югорские крепости» https://оценка.гранты.рф/award/project/0b0a4b1a-850a-..

3. Прочтите отчет

4. Поставьте оценку

5. Напишите свое мнение в разделе

«Обсуждение проекта»

Спасибо!

Ваша поддержка поможет продолжить работу по проекту и сделать жизнь югорцев насыщенной и интересной.

14-04-2025

К юбилею Валерия Чернецова вышел спецвыпуск журнала «Северные древности»

Валерию Николаевичу Чернецову – основоположнику междисциплинарного подхода к изучению объектов археологического наследия и основателю югорской археологии – посвящен первый выпуск журнала «Северные древности: археология, этнография, история» 2025 года.

Кроме биографического очерка в него вошли репринтные материалы В. Н. Чернецова об археологических исследованиях в Салехарде, Мангазее и этнографические статьи о жизни народов Севера. Среди иллюстративного материала – прижизненные снимки ученого и стенды размещенной в именной аудитории выставки.

Напомним, к 120-летию выдающегося исследователя Севера Валерия Чернецова (1905–1970) югорские археологи подготовили ряд мероприятий, посвященных памяти ученого.

09-04-2025

У молодежной археологической экспедиции появится свой бренд

Югорские археологи находятся в процессе разработки бренда Молодежной археологической экспедиции, которой в 2025 году предстоит отправится на раскопки в Салехард. В этом полевом археологическом сезоне всем участникам вручат брендированную сувенирную продукцию с символикой, разработанной дизайнером Александром Кардашом на основе предметов югорского звериного стиля.

Звериным стилем называют предметы художественного литья, распространенные в древнем искусстве, основным мотивом которого было стилизованное изображение животных (скифский звериный стиль, пермский звериный стиль). Югорские археологи планируют обосновать выделение обского и югорского звериного стилей на основании найденных в Югре бронзовых изображений животных, самым массовым из которых является медведь.

Референсом для основного элемента айдентики – логотипа Молодежной археологической экспедиции, стала одна из югорских находок – бронзовая фигурки медведя. Образ медведя украсит литые значки, футболки, дождевики, которые ребята увезут с собой в разные уголки Югры и России распространяя таким образом «фирменную» югорскую символику по всей стране.

Александр Кардаш: «В будущем югорский звериный стиль может получить развитие на различных носителях. Разработанный дизайн флагов, чехлов для телефонов, кепок и другой продукции пока к выпуску не запланирован, но может быть реализован в этой форме в будущем, если такой визуальный стиль найдет положительный отклик».

Работа проводится в рамках грантовых проектов:

«Шаг в прошлое Югры: строим крепость каменного века». (Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры»)

«Обдорский острог» (Фонд президентских грантов)

«Лето с археологами. Медиадневник молодежной археологической экспедиции-2025» (Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры»)

08-04-2025

О молодежной археологической экспедиции расскажут мемы

Петербургская художница Елена Следь работает над мемами для медиадневника молодежной археологической экспедиции-2025. Картинки станут одним из видов контента серии взаимосвязанных между собой публикаций.

Мемы за последнее десятилетие прочно обосновались в российской культуре: они активно используются в преподавательской деятельности, появилась наука меметика, изучающая этот феномен, профессия мемолога, курсы по мемологии.

Чем же так привлекателен этот вид контента?

Мем – это забавная картинка, музыкальный фрагмент, фото, видео или фраза, по сути своей напоминающая анекдот, но обычно еще короче, быстро запоминающаяся и спонтанно распространяющаяся в Интернете.

Мемы ироничны, узнаваемы, способны трансформироваться. Они могут быть массовыми, понятными всем, или рассчитанными на узкоспециализированное сообщество. Их использование определяет общий «культурный код», помогает человеку чувствовать себя частью определенного коллектива.

Археологи – как раз такое специализированное сообщество, со своим своеобразным юмором. И археологические мемы далеко не всегда понятны посторонним.

Задача мемографов проекта «Лето с археологами» – найти разумный компромисс археологического и общечеловеческого юмора и при помощи забавных картинок, выполненных в фирменной стилистике АНО «ИАС», рассказать о потенциале молодежных археологических лагерей.

Для этого нужны как минимум двое – археолог и художник. Такой творческий тандем образовался у художницы Елены Следь и археолога Олега Кардаша.

Елена Следь: «Моя задача – правильно понять идеи, вникнуть в контекст и доступно их изобразить. В этом помогают подробные инструкции от Олега Викторовича и получение обратной связи по эскизам. Надеюсь, что результат нашей общей работы найдет отклик не только у археологов и студентов, но заставит улыбнуться и людей с археологией не связанных».

Работа проводится в рамках проектов:

«Лето с археологами. Медиадневник молодежной археологической экспедиции-2025» (Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры»)

«Обдорский острог» (Фонд президентских грантов)

31-03-2025

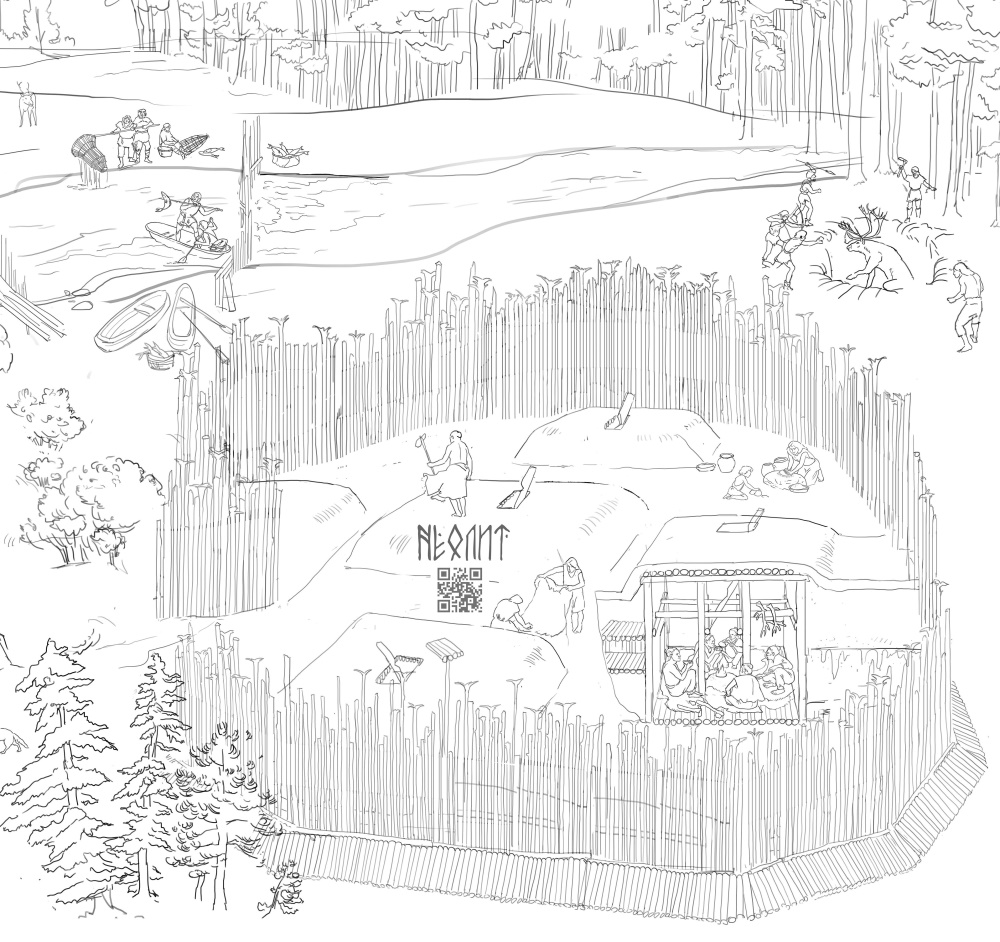

Древние каюковцы ожили на картинах-реконструкциях

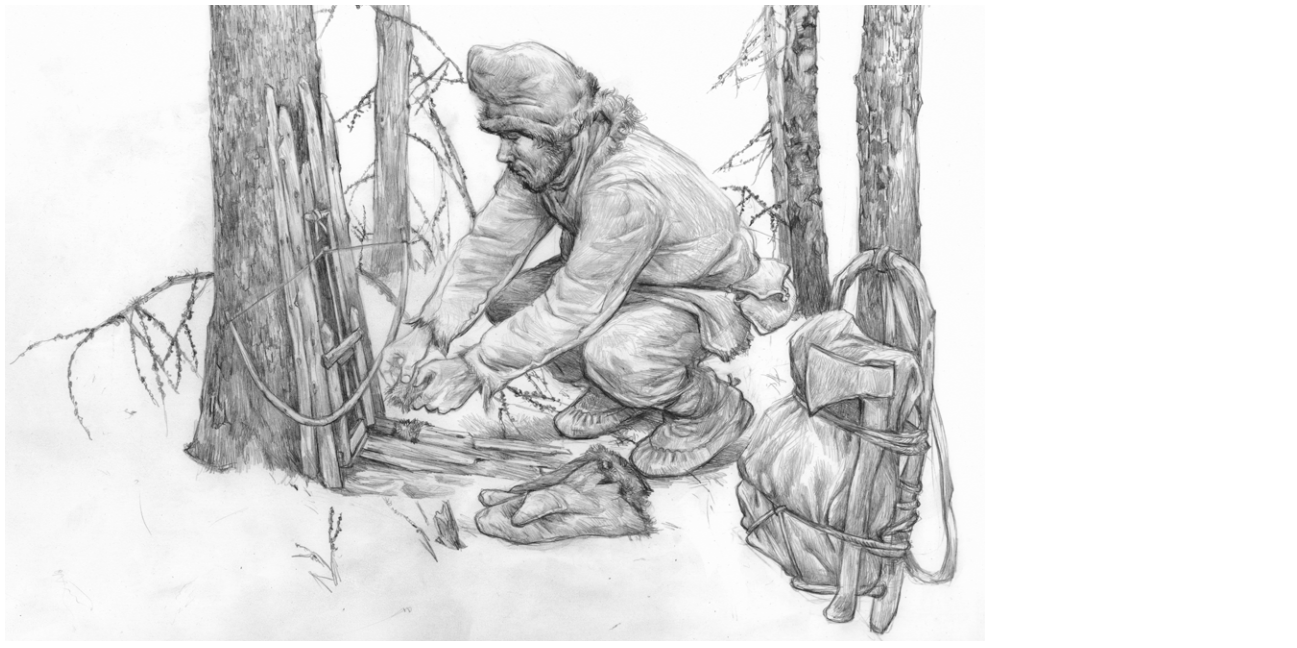

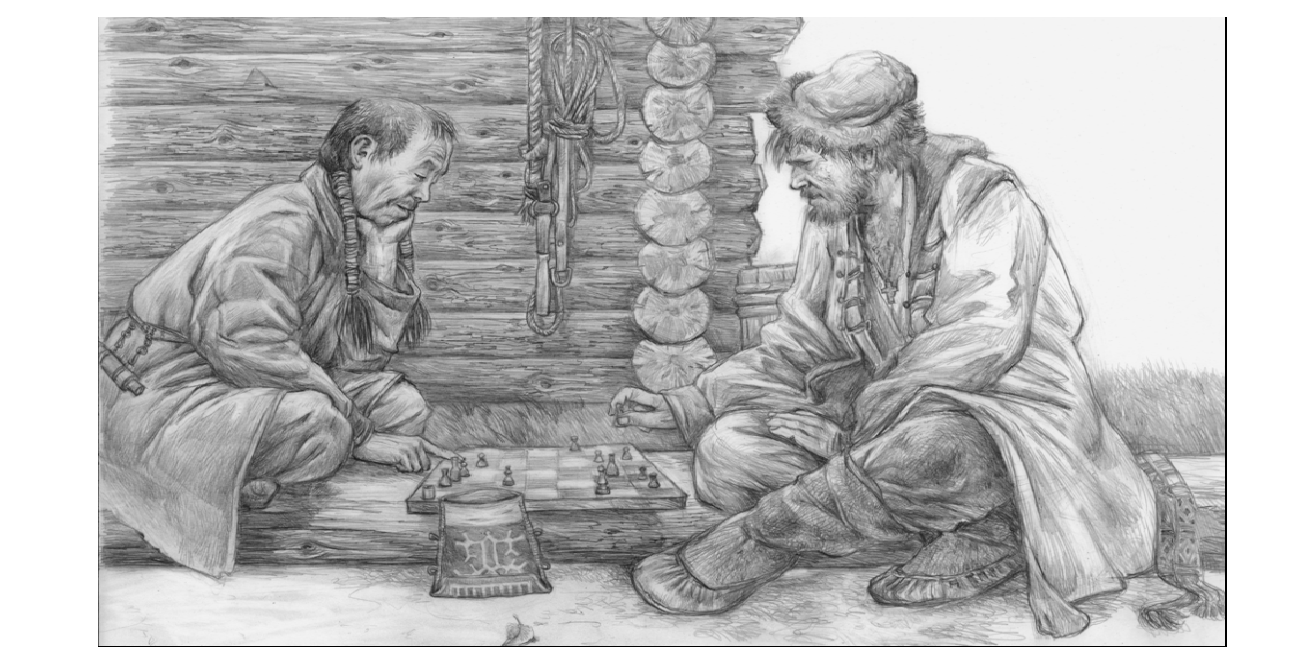

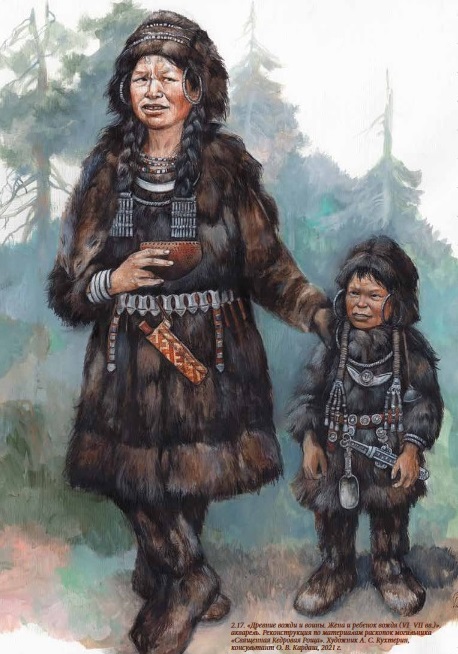

Художник Александр Кухтерин готовит серию рисунков и картин исторической живописи о представителях Каюковской археологической культуры каменного века.

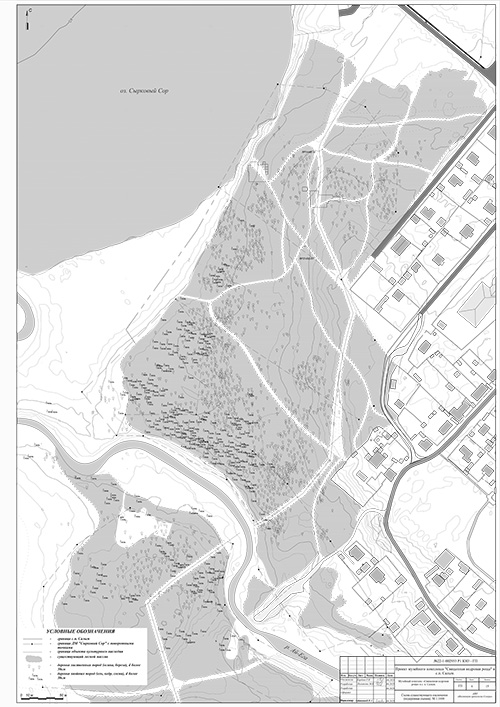

Материалом для исторической реконструкции жизни древних каюковцев послужили результаты исследований укрепленного поселения Каюково 2 в Нефтеюганском районе ХМАО-Югры. Югорские археологи проводят раскопки на Пунси и научный эксперимент по реконструкции древних технологий домостроения и гончарства на экспериментальной площадке в Салыме.

Найденные артефакты – керамику, каменные орудия – и архитектуру воссоздают аутентичными способами, чтобы понять, как их могли делать первопоселенцы.

Результатом стал прыжок в прошлое, позволивший «отмотать» время на 8 тысяч лет назад и предоставить художнику фото и видеоматериалы научного эксперимента, зафиксировавшие процесс реконструкции предметов и строений.

Положившись на творческое воображение и опыт участника многочисленных археологических и этнографических экспедиций по северу западной Сибири Александр Кухтерин домыслил то, что не дошло до нас через тысячелетия: лица, прически, одежду каюковцев.

Александр Кухтерин: «Я даже во сне что-то придумываю, какие-то мелкие детали могут приснится. Археолог Олег Кардаш вводные дает, неожиданное может что-то подсказать. Это коллективная работа».

Таким образом научные данные и фантазия художника позволили визуализировать сцены из жизни людей каменного века, «заглянуть» в поселение эпохи неолита.

Рисунки и картины будут подготовлены для экспонирования, оформлены в электронные выставки и станут иллюстративным материалом для научных статей и изданий югорских археологов.

Посмотреть картины-реконструкции жизни людей в Югре в другие исторические периоды можно нас сайте «Археологи – школьникам Югры» и на сайте ЦЮАЭ.

Работа проводится в рамках проекта «Шаг в прошлое Югры: строим крепость каменного века» (Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры»)

27-03-2025

Фонд «История Отечества» поддержал онлайн-проект «ИАС» об истории Салехарда

В 2025 году эксперты Фонда «История Отечества» поддержали проект «Салехард 1595–2025: с археологами о прошлом», представленный югорскими археологами по направлению «Поддержка историко-просветительских онлайн-проектов».

В 2025 г. Салехард – исторический Обдорск – отметит 430 лет, однако год его основания (1595-й), был принят на гипотезах ученых и предположениях краеведов XVIII–XIX вв. и не имеет достоверного научного обоснования.

Накануне юбилея, в 2024 г., после веков архивных работ и десятилетий археологических поисков югорские археологи обнаружили фрагмент стены Обдорского острога – предшественника современного Салехарда.

В этом полевом сезоне раскопки Обдорского острога будут продолжены и ученые рассчитывают получить достоверную информацию о дате основания столицы ЯНАО. В Салехард приедут ученые: к.и.н. Олег Кардаш – автор раскопок 2003–2004 гг., к.и.н. Георгий Визгалов, четверть века искавший Обдорский острог, а еще - Молодежная археологическая экспедиции СурГУ и научные волонтеры.

На раскопе состоятся лектории, экскурсии, выставки артефактов, будут работать местные СМИ. Участники раскопок, жители города и туристы круизных теплоходов «Омск–Салехард» смогут узнать исторические факты «из первых рук». А онлайн-проект позволит ввести актуальные научные материалы об истории Салехарда в широкий социокультурный оборот и даст возможность всем заинтересованным почувствовать себя причастными к научному открытию.

В режиме реального времени мы будем рассказывать обо всех этапах исследований и визуализировать их результаты. На сайтах и в соцсетях югорских археологов и их партнеров появится курс видеолекций, серия научно-популярных статьей, новости о раскопках и Медиадневник Молодежной археологической экспедиции.

Онлайн-проект создаст платформу для дальнейшего размещения научных исторических сведений, связанных с историей Салехарда, и может получить свое развитие при подготовке к очередной значимой для России дате – 300-летию Северного морского пути, которое будет отмечаться через 8 лет.

25-03-2025

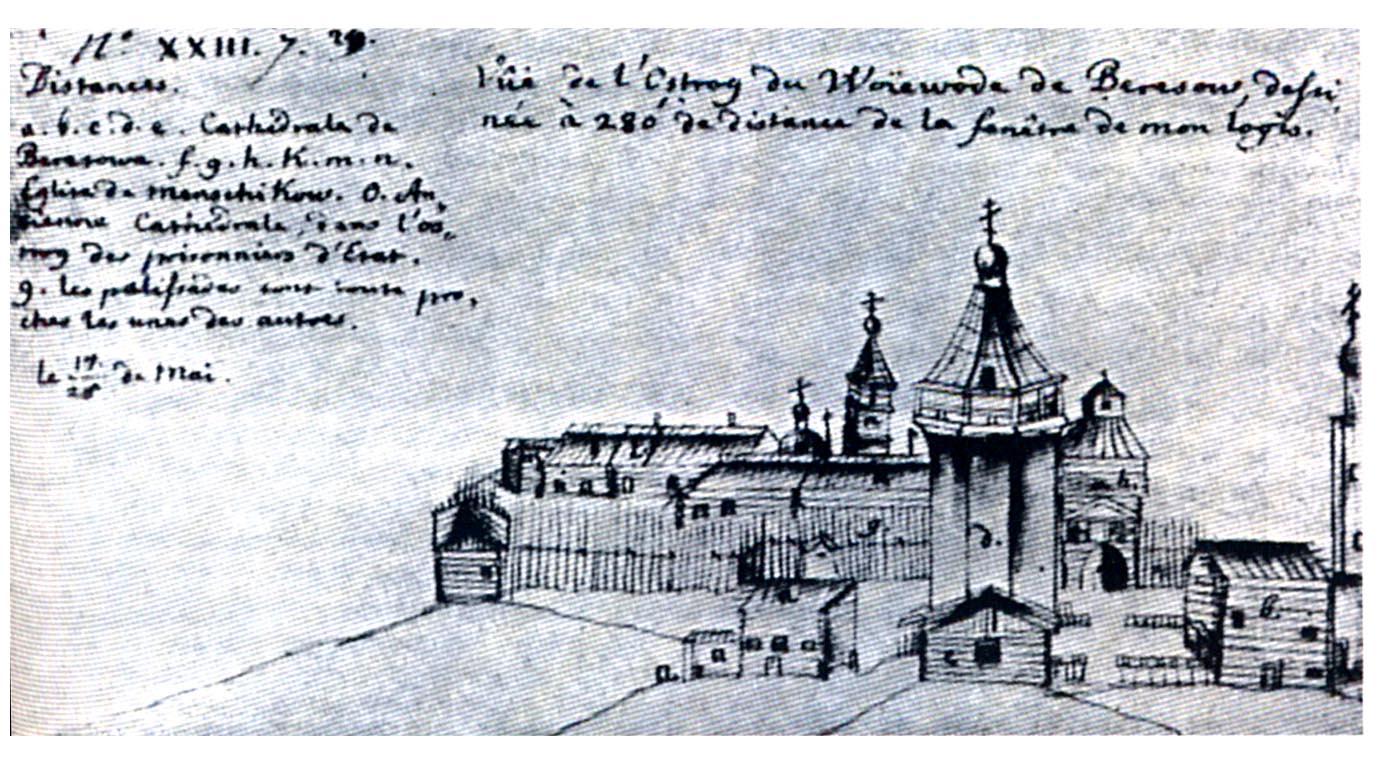

Археологи и архитекторы готовятся к реконструкции Обдорского острога

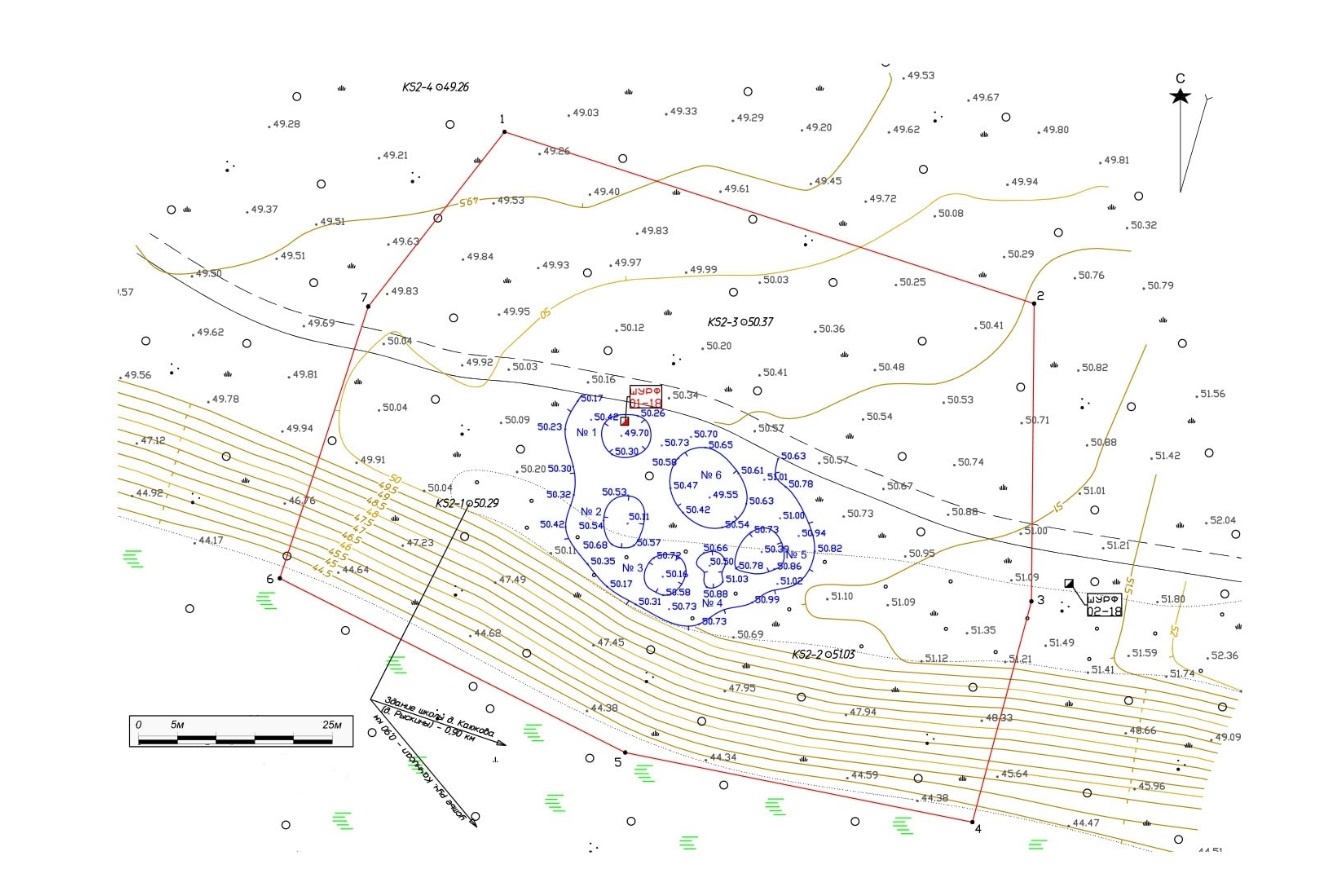

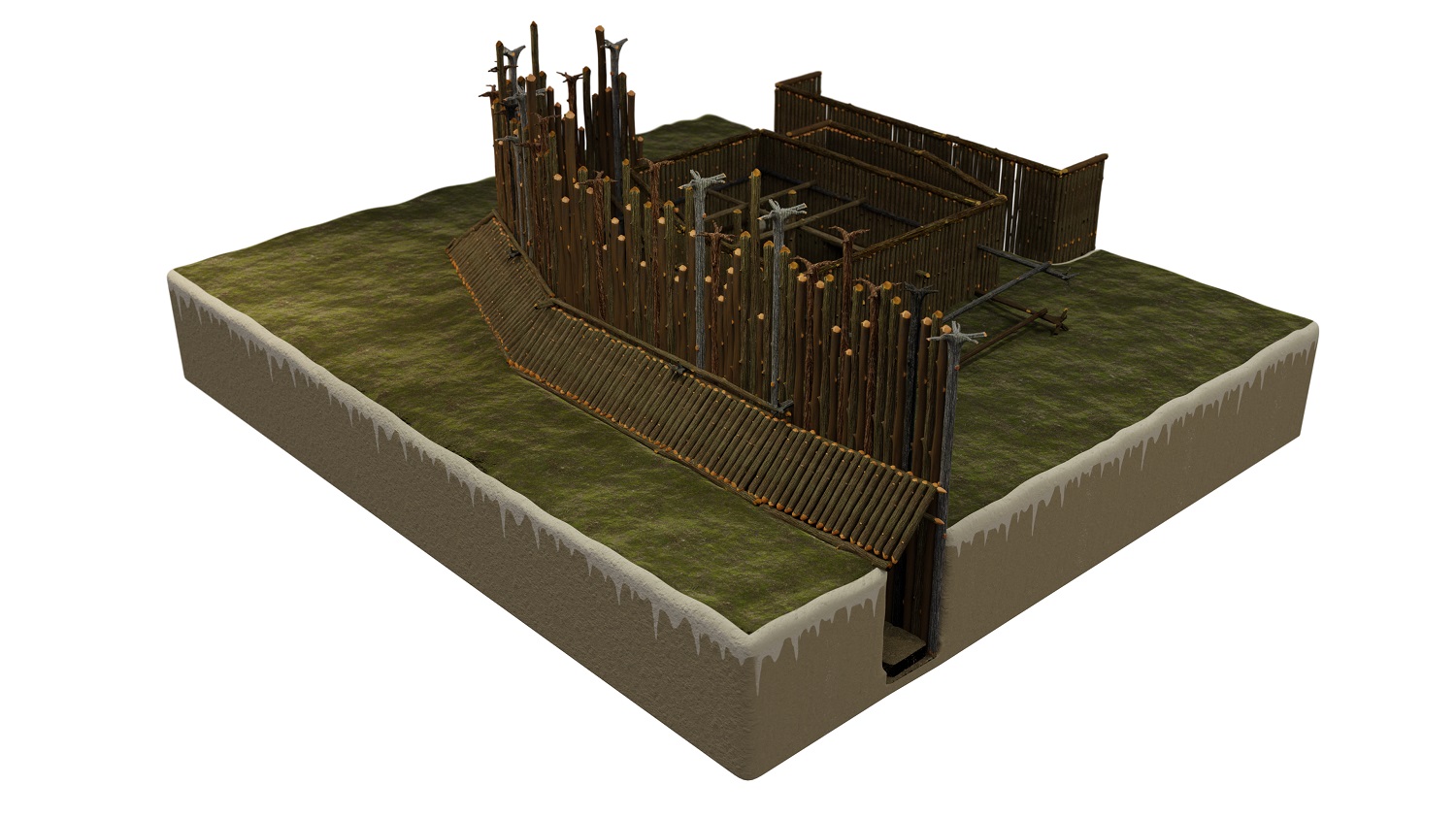

Команда проекта «Обдорский острог» работает над историко-архитектурной реконструкцией русской северной крепости по археологическим и архивным данным. Очередная встреча ученых, архитектора и специалиста по 3D-моделированию состоялась в марте в Екатеринбурге.

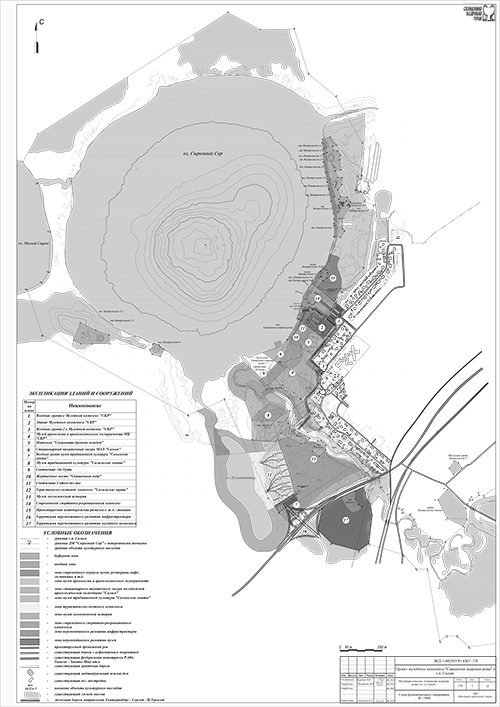

На первом этапе участникам группы под руководством археологов предстоит реконструировать исторический рельеф местности, существовавший на Обдорском холме 300 лет назад. Документальным источником станет историческая карта Обдорска, которую переведут в вектор и отреставрируют для того, чтобы сопоставить с современными. Поскольку в архивах нет документа нужного периода, за основу возьмут карту XVIII в., самую старую из найденных.

Архитектор проекта Екатерина Алексеева сопоставит данные исторической карты с современными картами и данными топографической съемки местности. Отдельно предстоит решить вопрос, на каком расстоянии от Обдорского острога находился лес и какие деревья входили в его состав: лиственница, береза, тальник.

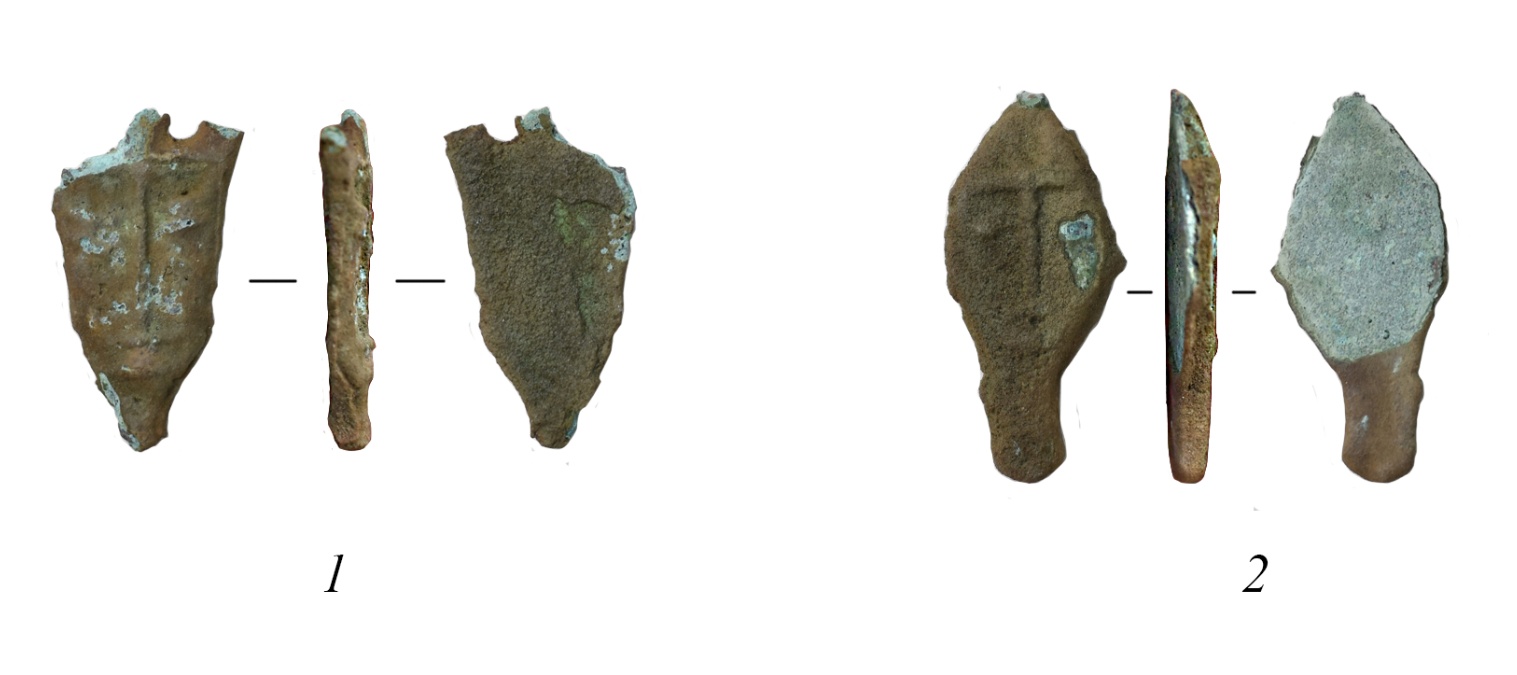

Следующим этапом станет работа над воссозданием архитектуры крепости. Напомним, ученым в 2024 г. удалось найти фрагмент тыновой стены. https://vk.com/nordarcheo?w=wall-166118552_2002

Чертежей и рисунков с изображениями Обдорского острога не сохранилось.

Здесь на помощь придут архивные источники и обмерные чертежи синхронных городов: будут изучены материалы о Казымском остроге (г. Новосибирск), Пустозерском остроге (ЯНАО), привлечены материалы исследований Берёзовского городища (ХМАО-Югра) https://archeosurgu.ru/nauchnye-issledovaniya/proekt-istoricheskaya-urbanistika-russkih-gorodov-severa-sibiri-berezov-rossijskij-nauchnyj-fond/

Например, в Пустозерске удалось определить высоту острожных стен – она составляла около 4,5 м. В целях экономии средств и древесины стены строили не очень высокими, но этого хватало, чтобы противостоять внешней опасности. А поскольку и Обдорский, и Пустозерский острог – это казенные строения одного времени, можно предположить, что строили их по одинаковому проекту.

По аналогам будут сделаны чертежи Обдорского острога, а затем создана 3D-модель построек. При этом придется учитывать индивидуальные характеристики построек Обдорской крепости, полученные в результате раскопок. Например, продольные пазы в бревнах, которые не были археологически зафиксированы в стенах берёзовских укреплений, построенных в тоже время.

Как рассказал специалист по 3D-моделированию Денис Плеханов, команда очень рассчитывает, что раскопки этого полевого сезона позволят определить структуру Обдорской крепости и тогда специалистам удастся воссоздать ее максимально точно.

Процесс историко-архитектурной реконструкции завершится размещением в сети Интернет 3D-модели Обдорского острога, которая будет подготовлена в рамках празднования 430-летия Салехарда.

Работа проводится в рамках проекта «Обдорский острог» (Фонд президентских грантов)

25-03-2025

Югорский звериный стиль может стать региональным брендом

Югорские археологи продолжают работать над внедрением в социокультурный оборот регионов Севера Западной Сибири (ХМАО, ЯНАО) археологических, этнографических художественных образов.

В конце февраля ученые провели в Екатеринбурге серию рабочих встреч с представителями сувенирной индустрии. Результатом сотрудничества должен стать каталог предметов югорского звериного стиля и изготовление брендированной продукции для участников проектов югорских археологов.

Звериным стилем называют декор, распространенный в древнем искусстве, основным мотивом которого было стилизованное изображение животных.

Скифский звериный стиль или «скифское золото» – стало визитной карточкой России, ее брендом, а особая кладовая Эрмитажа, где хранятся фигурки золотых оленей, терзаемых пантерами – местом паломничества туристов.

Обособленный учеными в советское время пермский звериный стиль стал основой для разработки бренда Пермского края.

В Югре археологи нашли большое количество бронзовых фигурок зверей, сильно отличающихся от изображений пермского звериного стиля. Главным персонажем здесь был медведь. Обской звериный стиль упоминает в своих работах археолог К. Г. Карачаров (http://i.uran.ru/nasledie/avtory/karacharov-konstantin-gennadevich), но тема эта не получила дальнейшего развития ни в научном мире, ни в прикладном для региона значении – разработке и развитии собственного бренда ХМАО-Югры.

Создание и интеграция регионального бренда «Югорский звериный стиль» в современную культурную среду России позволит, с одной стороны, объединить многонациональный состав ХМАО-Югры под универсальным для всех культурным кодом, а с другой стороны, сделать регион узнаваемым и более привлекательным для туристов.

Работа проводится в рамках грантовых проектов:

«Шаг в прошлое Югры: строим крепость каменного века» (Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры»)

«Обдорский острог» (Фонд президентских грантов)

«Лето с археологами. Медиадневник молодежной археологической экспедиции-2025» (Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры»)

21-03-2025

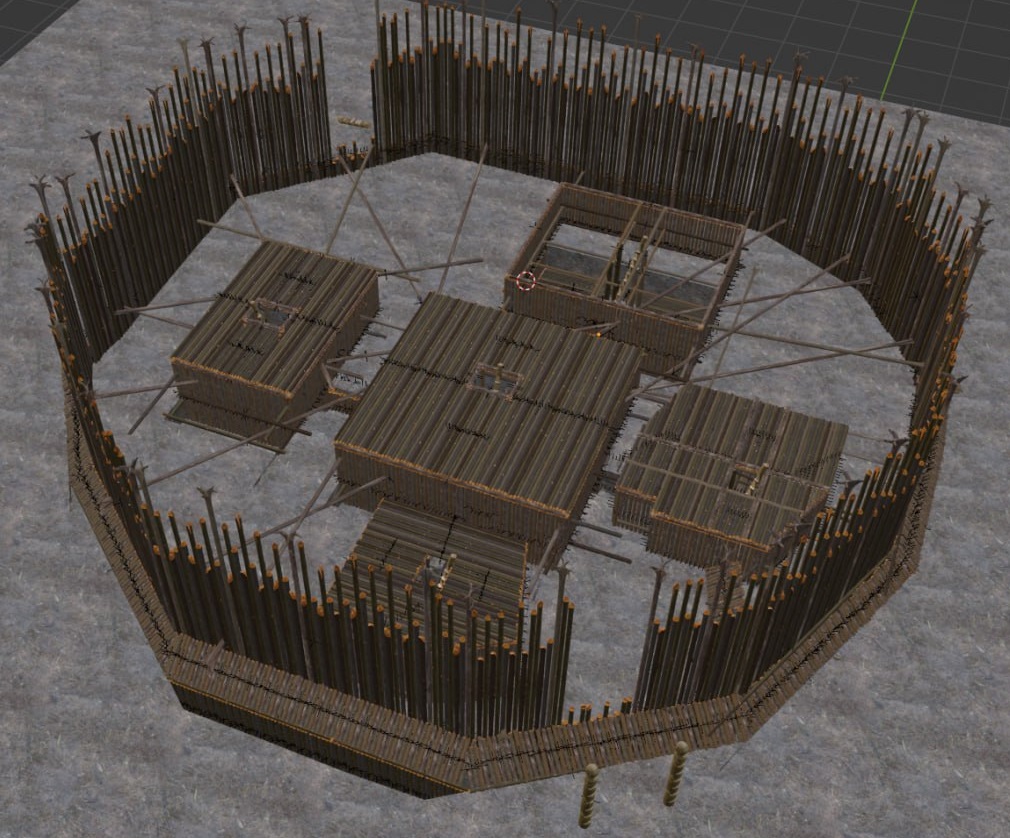

Югорские археологи работают над реконструкцией входа в крепость Каюково 2

В Екатеринбурге 5 марта состоялась встреча команды грантового проекта «Шаг в прошлое Югры». Югорские археологи обсудили с архитектором Екатериной Алексеевой и специалистом по 3D-моделированию Денисом Плехановым дальнейшие планы по реконструкции архитектуры древнейшей крепости Югры Каюково 2.

На следующем этапе реконструированная крепость будет «посажена» на исторический палеорельеф и дополнена входной зоной. Рельеф местности, который окружал поселение 8 тысяч лет назад, будут реконструировать в 3D, используя результаты исследований ученых разных специализаций в рамках Болотного консорциума.

В 2023 году болотоведы ЮГУ провели зондаж болот на Пунси и взяли пробы торфа, которые затем были отправлены на анализ. Это позволило определить возраст местного болота. Совместив полученные данные с современными космоснимками ученые получили информацию, на каком расстоянии от крепости в древности находилось озеро.

По гипотезе югорских археологов, в толще болот находятся хозяйственные постройки каюковцев. Это объясняет, почему за все время раскопок укрепленных поселений Каюково 2 и Каюково 1 не было найдено ни хозяйственных, ни охотничьих орудий.

Еще один шаг в воссоздании облика древней крепости – моделирование входной зоны. Для того, чтобы понять, как выглядел вход в укрепленное поселение, специалистам группы проекта придется обосновать ширину и высоту входного отверстия и разработать архитектурное решение дверного проема, оформляющих его ритуальных скульптур и костерищ. Сначала будут выполнены чертежи, затем изменения перенесут в 3D-модель, и уже на основе разработанного решения в сентябре проведут реконструкцию входа в реальности на экспериментальной площадке в Салыме.

Работа проводится в рамках проектов:

«Проблема изучения археологических объектов в торфяных отложениях озера Большое Каюково (ХМАО-Югра) первой половины голоцена» (Российский научный фонд)

«Шаг в прошлое Югры: строим крепость каменного века». (Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры»)

20-03-2025

Югорские археологи готовят книгу о древнейшей крепости Югры

Югорские археологи готовят к публикации коллективную монографию «Каюково 2: крепости каменного века на Севере Западной Сибири», в которой будут обобщены все материалы исследований уникального укрепленного городища Северной Евразии за почти 25 лет раскопок.

Издание будет состоять из 6 частей, каждая из которых будет включать как уже опубликованные материалы, так и содержать новые: «История изучения памятника», «Достопримечательное место Пунси», «Архитектура», «Вещевой комплекс», «Культурно-хронологическая принадлежность», «Научный эксперимент».

Авторы затронут ранее недостаточно представленные в научной литературе вопросы реконструкции экономики ранненеолитического населения Каюково 2, ритуальных практик, и определят место каюковской культуры в контексте неолита Севера Евразии.

Иллюстративный ряд составят ранее не публиковавшиеся фотоматериалы. Это снимки раскопок и последующих обработки и анализа материала, в том числе и новые данные естественно-научного изучения собранных образцов. Дополнят картину изучения фото этапов и результатов эксперимента, который длится уже 5-й год – широкомасштабного строительства памятника Каюково 2 в натуральную величину по древним технологиям.

Авторы выражают большую признательность художнику А. Кухтерину, который подготовил большую серию иллюстраций, рассказывающих о расселении, хозяйстве, религиозных представлениях ранненеолитических обитателей Каюково 2. Благодаря его творчеству материалы «оживут» и перед читателями предстанут сцены из быта обитателей Севера Западной Сибири на заре 6 тысячелетия до н.э.

Также издание будет сопровождаться компьютерными реконструкциями сложной древо-земляной архитектуры и интерьера крепости.

Работа проводится в рамках проектов:

«Проблема изучения археологических объектов в торфяных отложениях озера Большое Каюково (ХМАО-Югра) первой половины голоцена» (Российский научный фонд)

«Шаг в прошлое Югры: строим крепость каменного века». (Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры»)

19-03-2025

Команда проекта «Лето с археологами» приступила к работе

Команда проекта «Лето с археологами. Медиадневник молодежной археологической экспедиции-2025» (Грант губернатора Югры) утвердила план публикаций серии и приступила к работе над контентом.

Югорские археологи активно используют сеть Интернет и партнерские СМИ и постоянно рассказывают о своей деятельности, в том числе – о реализации грантовых проектов, в АНО «ИАС» для этого специально создан информационный отдел. Но в 2024 году впервые был получен грант именно на информационное сопровождение – дневник Молодежной археологической экспедиции.

Напомним, в этом сезоне Молодежная археологическая экспедиция отправится в Салехард (ЯНАО) на раскопки Обдорского острога.

Цель медиапроекта – во время работы Молодежной экспедиции создать информационный продукт и поделиться успешным опытом привлечения к научным археологическим исследованиям школьников и студентов ХМАО-Югры и других регионов России.

В серию войдут 10 взаимосвязанных между собой публикаций с разным медиаконтентом (видео-, фото-, тексты, мемы). Мы расскажем о том, как организован лагерь, как обеспечен комфорт и безопасность ребят, как проходит работа на раскопе, какие артефакты найдены.

Продвижение в соцсетях положительного организационного опыта югорских археологов будет способствовать масштабированию проекта и в перспективе поможет создать на севере Западной Сибири на базе действующих научных экспедиций сеть археологических лагерей для школьников, студентов и научных волонтеров.

Использование педагогического потенциала археологии на благо общества поможет решить ряд прикладных задач: начиная долгосрочных – привлечения молодежи в науку и к сохранению культурного наследия региона, и заканчивая организацией полезного досуга для подростков малых населенных пунктов в летнее время.

Работа проводится в рамках проектов:

«Лето с археологами. Медиадневник молодежной археологической экспедиции-2025» (Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры»)

«Обдорский острог» (Фонд президентских грантов)

«Югорская археология и этнография: сохранение и изучение культурного наследия в условиях нефтегазового освоения Севера» (Департамент образования и науки ХМАО-Югры)

17-03-2025

В СурГУ формируется команда Молодежной археологической экспедиции-2025

Югорские археологи в феврале начали читать курс археологии и формировать команду Молодежной археологической экспедиции.

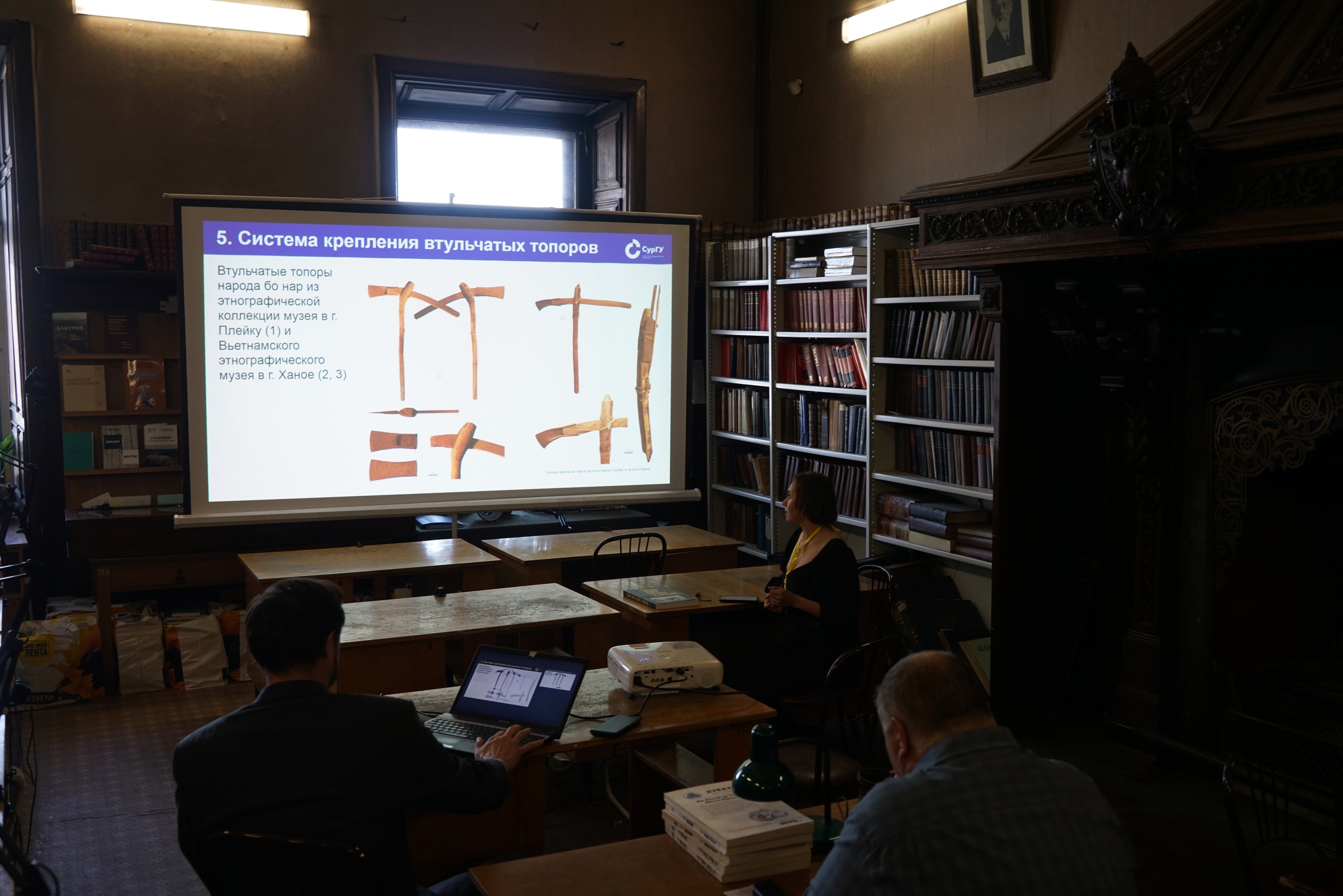

В Центре югорской археологии и этнографии СурГУ проходят семинары по археологии для студентов-историков. Их ведут руководитель Центра, к.и.н., археолог Олег Кардаш и ведущий научный сотрудник НОЦ ИГОиС СурГУ, к.и.н., археолог Георгий Визгалов.

С 2016 года археологи-практики, копающие Югру на протяжении последних 40 лет, преподают курс, куда вошли все актуальные материалы об археологии севера Западной Сибири.

После освоения теоретического материала первокурсникам предстоит пройти летнюю археологическую практику и применить свои знания «в поле». Студенты войдут в команду Молодежной археологической экспедиции полевого сезона-2025 и отправятся в экспедицию на научную базу югорских археологов в Салехард (ЯНАО). А те, кто почувствует вкус к археологии и решит провести все лето с учеными, смогут принять участие в раскопках и на других научных базах.

Молодежная археологическая экспедиция ведет свою историю с 2003 г., когда в урочище «Соровские озера» была организована Детская археологическая экспедиция, просуществовавшая в течение пяти лет. В 2022 г. проект был возобновлен на базе югорских археологов «Священная кедровая роща» в Салыме. Одновременно ученые предоставляли возможность молодежи работать на других научных площадках: на Пунси, на Сыром Агане, в Берёзово и др.

В этом году, впервые за все время существования, Молодежную археологическую экспедицию ожидает выезд в другой регион.

Работа проводится в рамках проектов:

«Югорская археология и этнография: сохранение и изучение культурного наследия в условиях нефтегазового освоения Севера» (Департамент образования и науки ХМАО-Югры)

«Обдорский острог» (Фонд президентских грантов)

«Лето с археологами. Медиадневник молодежной археологической экспедиции-2025» (Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры»)

14-03-2025

Югорские археологи выпустили первый фильм сериала о реконструкции Каюково 2

В марте вышел в свет первый фильм серии «Древнейшая крепость Северной Азии Каюково 2». «Начало воссоздания».

В нем речь пойдет о феномене археологии Севера, о том, почему крепость Каюково 2 попала в фокус внимания ученых и как при поддержке Фонда президентских грантов, СурГУ и НПО «Северная археология – 1» ученые вместе со студентами и школьниками сделали каменные орудия и стали строить жилище и оборонительную стену крепости Каюково 2 по технологиям каменного века.

Фильм подготовлен съемочной группой АНО «Институт археологии Севера».

Работа проведена в рамках проектов:

«Югорская археология и этнография: сохранение и изучение культурного наследия в условиях нефтегазового освоения Севера» (Департамент образования и науки ХМАО-Югры) – ГЗ СурГУ на 2024–2026 гг.

«Шаг в прошлое Югры: строим крепость каменного века». (Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры»)

«Лето с археологами. Медиадневник молодежной археологической экспедиции-2025» (Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры»)

«Проблема изучения археологических объектов в торфяных отложениях озера Большое Каюково (ХМАО-Югра) первой половины голоцена» (Российский научный фонд)

О серии «Древнейшая крепость Северной Азии Каюково 2»

Время стирает с лица земли народы и цивилизации, оставляя потомкам величественные архитектурные развалины и археологические артефакты. Пирамиды, зиккураты, греческие храмы, римские мосты и цистерны, готические соборы… Ради них собираются в знаковых местах туристы мира. Как человека «встречают по одежке», так цивилизацию, народ – по культуре домостроения. Она чрезвычайно информативна. Архитектура может рассказать нам не только о каноне красоты и инженерной мысли людей ушедшей исторической эпохи, но и о социальном устройстве общества, способном эту архитектуру придумать и воплотить.

На Севере Западной Сибири нет загадочных пирамид и величественных базилик. В Сибири, в Великой степи нет камня, и пришедшие сюда 12 тысяч лет назад первопоселенцы стоили из земли и дерева. Но они строили и строили много! Количество археологических объектов в ХМАО-Югре феноменально: более 7 тыс. А 850 из них – это крепости. Зачем на Севере, посреди болот, древние охотники и собиратели тратили столько сил и времени на строительство сложного фортификационного сооружения? Ответить на этот вопрос можно только изучая архитектурное наследие эпохи неолита. Но информации ничтожно мало. По крупицам «выкапывают» ее из сибирской земли. Древо-земляная архитектура плохо сохраняется: ямы от фундаментов – это все, что обычно остается археологам.

И – неожиданная удача! В 1991 году посреди болот в Нефтеюганском районе ХМАО-Югры югорский археолог Георгий Визгалов обнаружил укрепленное городище Каюково 2, возведенное 8 тысяч лет назад, которое жители, покинув, сожгли. Благодаря анализу угля у ученых появилась редкая возможность изучить зодчество каменного века. Пять ям, зафиксированные на поверхности, при дальнейшем изучении оказались самой древней крепостью, построенной на севере Евразии!

Архитектор Екатерина Алексеева сняла размеры фундамента и сделала чертежи, «достроив» на бумаге недостающие стены и кровлю. А специалист по 3д моделированию Денис Плеханов смоделировал крепость в объеме. В виртуальной реальности получилось убедительно. Первые выводы ученых были интригующими: общество охотников и собирателей Каюковской археологической культуры не было примитивным, раз смогло организовать постройку такого сложного сооружения. Но будет ли стоять созданная гипотетически конструкция в реальности? Нужен научный эксперимент! Анализ угля сгоревшего фундамента и перекрытий крепости показал, из какого дерева она была построена. У ученых были размеры фундамента, бумажные чертежи и компьютерная модель. Это стало основой для историко-архитектурной реконструкции архитектурного ансамбля в реальности. Специалист по экспериментальной археологии Антон Родионов сделал комплект каменных орудий – точных копий артефактов эпохи неолита, найденных археологами, и историко-архитектурный эксперимент стартовал. Благодаря поддержке Фонда президентских грантов и Сургутского государственного университета с 2020 года в ХМАО-Югре был запущен социально-значимый проект, целью которого стало не только получение информации о прошлом, но и создание благоприятной социокультурной среды в настоящем.

Пять лет идет процесс изучения древнейшей крепости. Метод научного эксперимента помогает наглядно представить весь технологический процесс создания жилища, и это делает полученную информацию максимально достоверной, позволяет ученым проверить свои гипотезы. Югорские археологи выдвигают предположения, модифицируют древние строительные инструменты, воссоздают утраченные строительные технологии, проводят архитектурные реконструкции строений эпохи неолита и проверяют умозаключения в реальности. В научном эксперименте участвуют специалисты по экспериментальной археологии, гончарству, ученые смежных специальностей, инженеры, художники, и, конечно, молодежь – студенты и школьники Югры и других регионов России.

Такой масштабный историко-архитектурный эксперимент на территории ХМАО-Югры проводится впервые. К 2025 году результатом его стали два жилища и оборонительные стены крепости каменного века Каюково 2, ее модель в 3D, копии орудий труда, воссоздание технологий домостроения и гончарства, новые научные данные о жизни в Югре в эпоху неолита. О том, как идет процесс познания и что уже удалось выяснить экспериментальным путем, рассказывают фильмы серии «Древнейшая крепость Северной Азии Каюково 2».

10-03-2025

Югорские археологи приняли участие в стратегической сессии по созданию в Югре новой выставочной площадки – национального центра «Россия»

6 марта в Нефтеюганске собрались представители власти, бизнеса, культуры, сотрудники музеев, общественные активисты, чтобы во время «мозгового штурма» отобрать лучшие идеи для наполнения экспозиции о Нефтеюганском районе и Нефтеюганске (историческом Салымском крае) для новой выставочной площадки – Национального центра «Россия». Он откроется в Ханты-Мансийске в 2025 году.

Старт обсуждениям в муниципалитетах на этой неделе дал губернатор Югры Руслан Кухарук. В конце марта планируется провести защиту проектов, представленных муниципалитетами, чтобы потом передать их в работу.

Напомним, Югра вошла в число пяти регионов, которым доверили первыми открыть у себя филиалы Национального центра «Россия». Здание по ул. Георгия Величко в Ханты-Мансийске превратится в выставочный центр, где будут представлена история, достижения и особенности региона и вклад югорчан в развитие страны.

Каждый из 22 муниципалитетов автономного округа должен представить на новой выставочной площадке самое интересное, важное и значимое.

Региональным брендом ХМАО наряду с культурой малочисленных коренных народов Севера может по праву стать археология – феномен археологического наследия Югры.

В Нефтеюганском районе найдены и исследованы объекты археологического наследия общеюгорского, общероссийского и даже международного значения. Это древнейшая крепость Югры Каюково 2 на Пунси и ансамбль памятников «Священная кедровая роща» в Салыме. Именно их югорские археологи и рекомендуют позиционировать как брендовые для Нефтеюганского района и Нефтеюганска, поскольку археология формирует яркую индивидуальность истории Салымского края.

Справка

Каюково 2 – необычное для каменного века укрепленное поселение, где археологи получили настолько яркие и неординарные научные материалы, что они позволили выделить в Югре новую археологическую культуру – Каюковскую.

«Древнейшая крепость Югры Каюково 2». Реконструкция в 3D

«Священная кедровая роща» – некрополь, функционировавший с эпохи великого переселения народов (с IV в.), где были обнаружены и исследованы захоронения общинных вождей и их жен с дорогими статусными вещами, вещевым комплексом, подобного которому на территории Югры еще не находили.

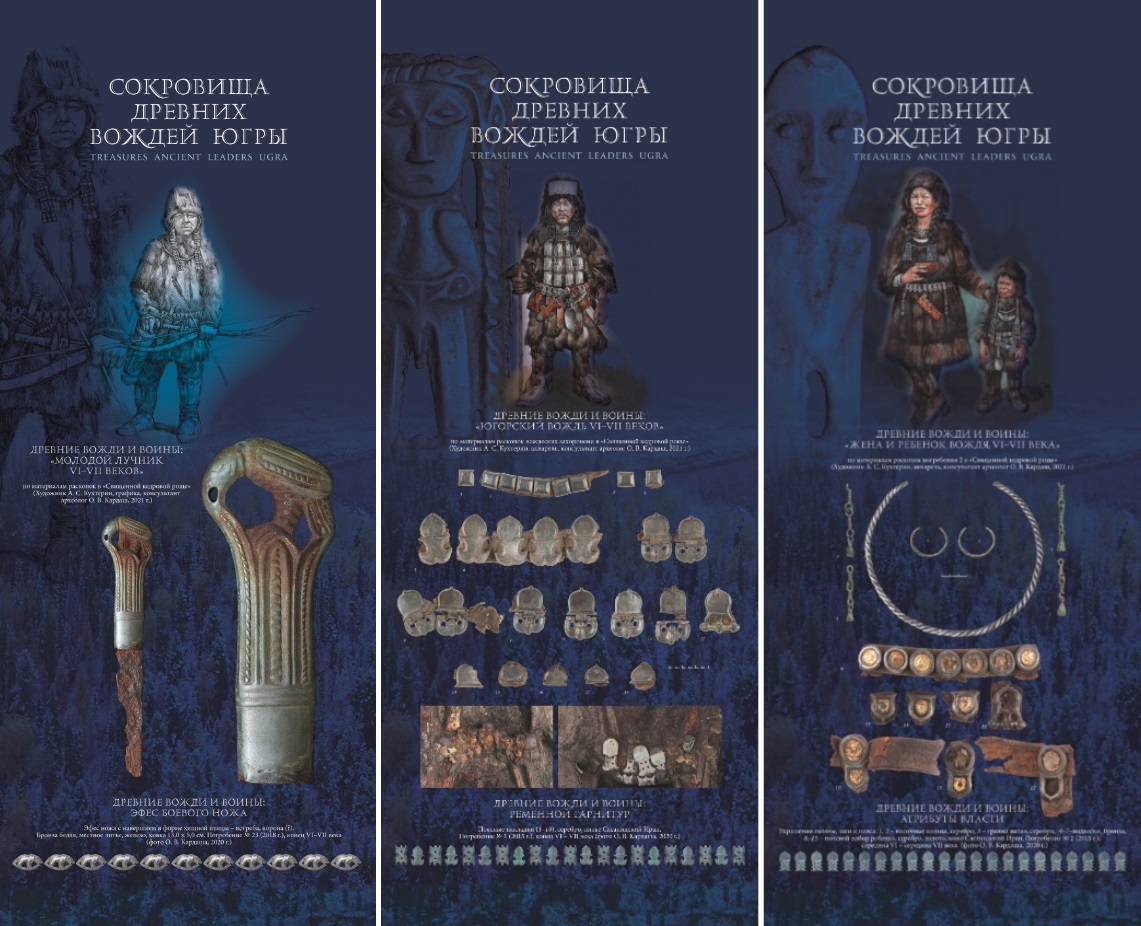

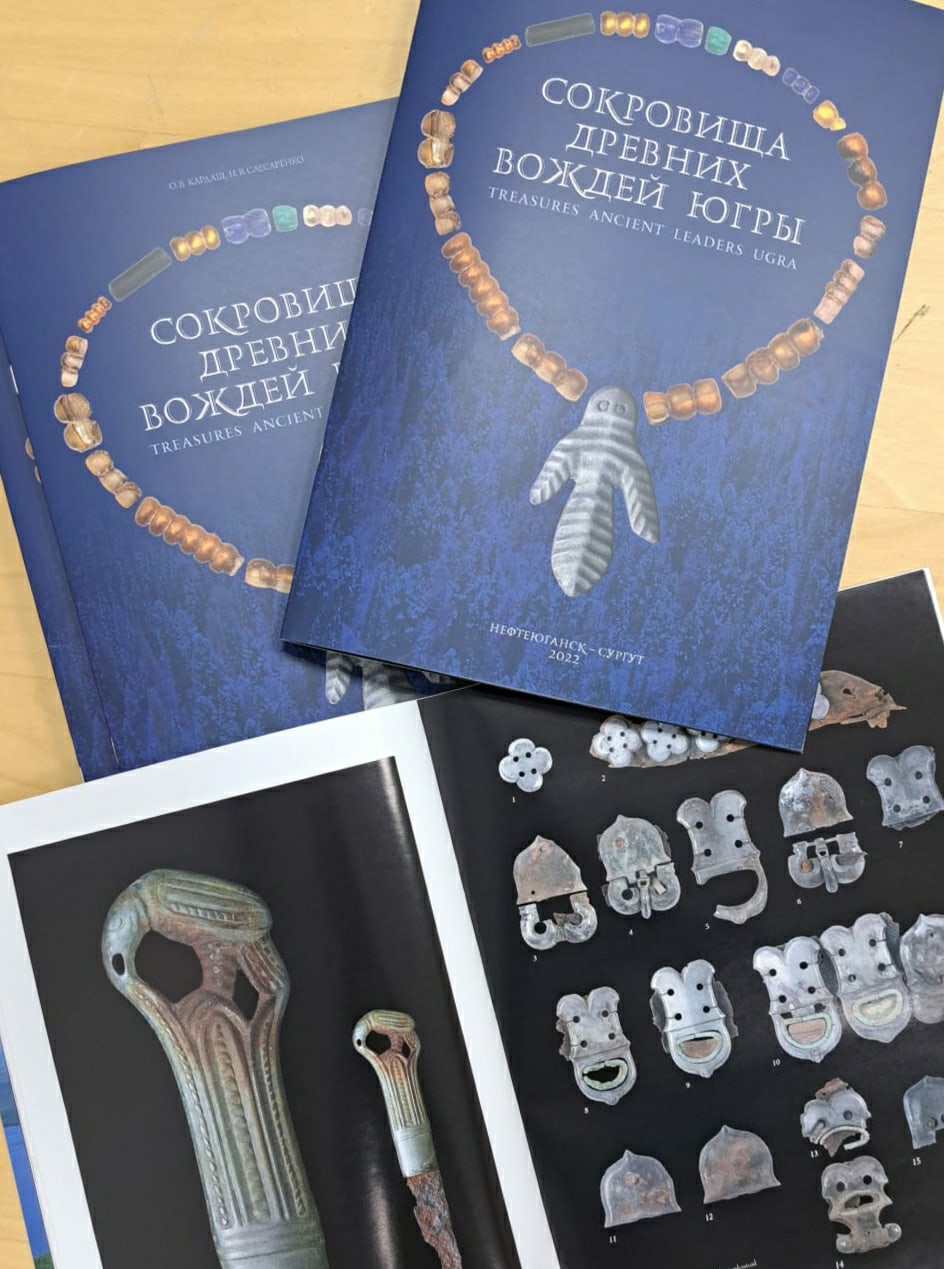

Онлайн выставка «Сокровища древних вождей»

Оба памятника могут стать основой для формирования экспозиций, рассказывающих о древней истории Салымского края.

Правообладатель фото: сайт Нефтеюганского района ХМАО-Югры

05-03-2025

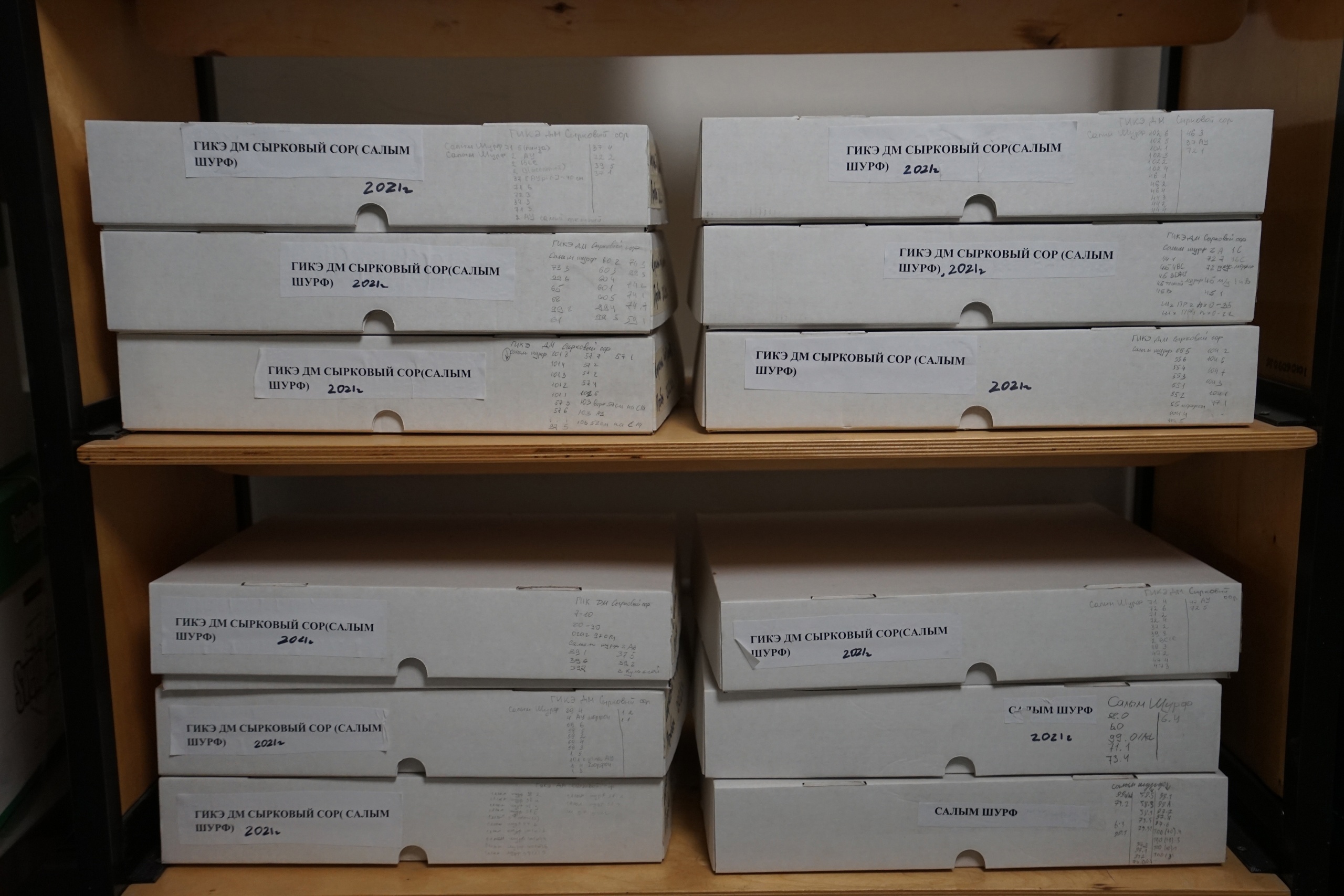

Находки костей из Обдорского острога исследуют в Екатеринбурге

Археозоологические коллекции, собранные в минувшем полевом сезоне на раскопках Обдорского острога (г. Салехард, ЯНАО), исследуют ученые лаборатории Института экологии растений и животных Уральского отделения Российской академии наук (ИЭРиЖ УрО РАН) (г. Екатеринбург).

Югорские археологи направили на анализ уральским археозоологам 6 коробок костей. Работа с материалами только начата, но ученые уже сообщили, что среди находок наиболее многочисленны кости северного оленя, встречаются кости домашних животных – крупного рогатого скота и свиньи. Из редкостей – найдены кости таких редких видов, как кит-белуха.

Как рассказала инженер лаборатории палеоэкологии Института экологии растений и животных УрО РАН, младший научный сотрудник СурГУ, археозоолог Татьяна Лобанова, сейчас начинается первый этап работы с остеологической коллекцией. «В первую очередь, с помощью эталонов костей современных животных из музея Института экологии растений и животных УрО РАН (г. Екатеринбург) будут определены и описаны все костные остатки. Описание каждого элемента включает определение вида животного, элемента скелета, фрагментацию, возраст, следы внешних воздействий (погрызы, действие пищеварительных ферментов, действие огня, следы резания и разрубания, патологические изменения и т.д.). Для верхних и нижних челюстей описывается состояние зубной системы, на основании которого мы можем больше узнать о возрасте животного и времени его гибели и определить вероятное количество особей каждого вида в каждой выборке. Все эти данные заносятся в электронную базу данных, на основании которой мы в дальнейшем сможем провести аналитические исследования».

Анализ археозоологических коллекций позволит собрать информацию о хозяйстве и пищевом рационе обитателей Обдорского холма.

Работа проводится в рамках проекта «Обдорский острог». Фонд президентских грантов

05-03-2025

Югорские археологи представили в Екатеринбурге результаты исследований Обдорского городка

Югорские археологи представили результаты исследований Обдорского (Полуйского) городка (острога) в 2004–2024 годах (г. Салехард, ЯНАО) в рамках Круглого стола «Междисциплинарные подходы в исторических исследованиях» в Екатеринбурге.

Форум проходил на Историческом факультете Уральского гуманитарного университета УрФУ 27 и 28 февраля.

Директор АНО «Институт археологии Севера», руководитель Центра югорской археологии и этнографии НОЦ ИГОиС СурГУ, археолог Олег Кардаш и инженер лаборатории палеоэкологии Института экологии растений и животных УрО РАН, младший научный сотрудник СурГУ, археозоолог Татьяна Лобанова рассказали коллегам об истории изучения Обдорского городка и находке 2024 года – фрагменте тыновой стены Обдорского острога.

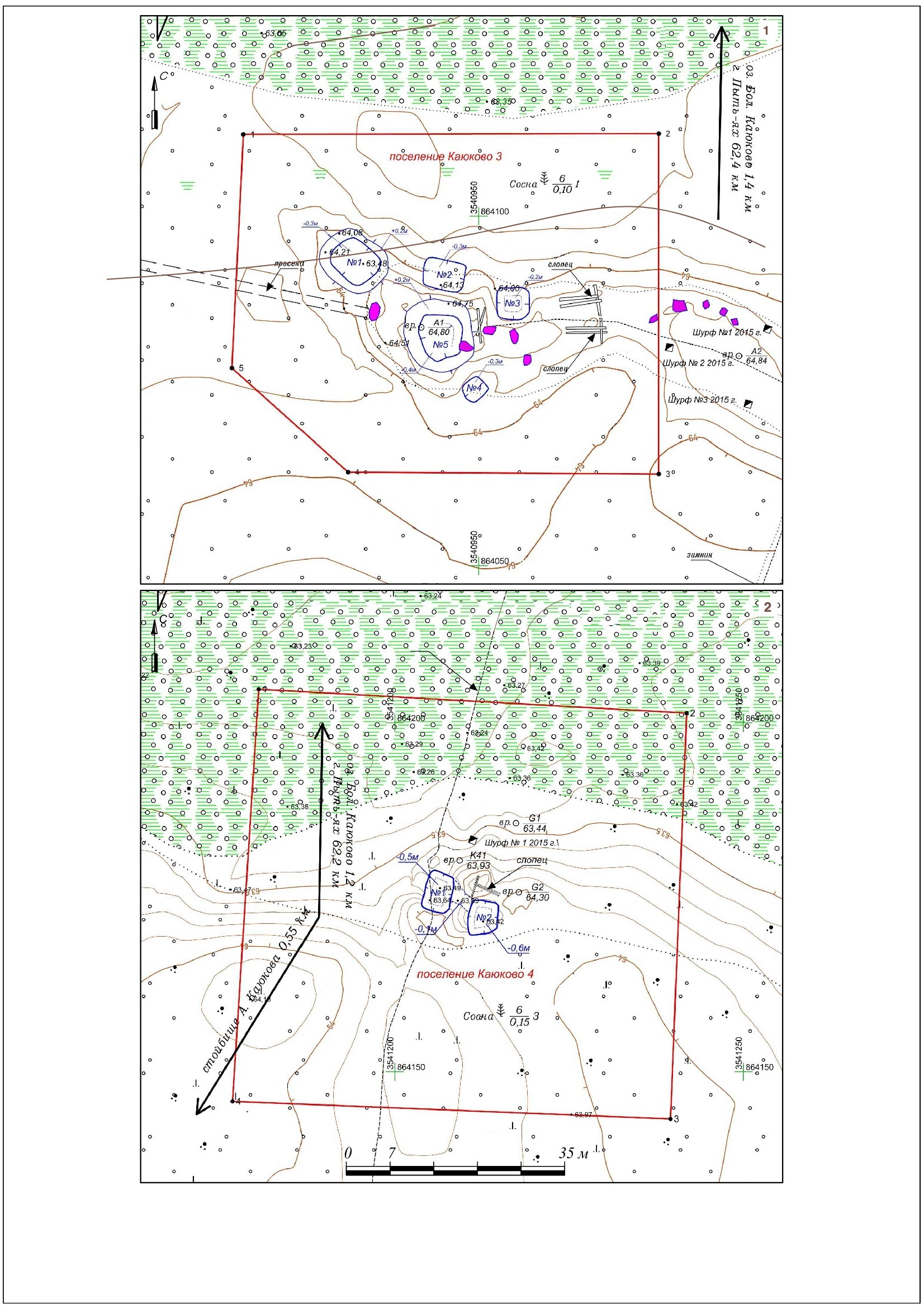

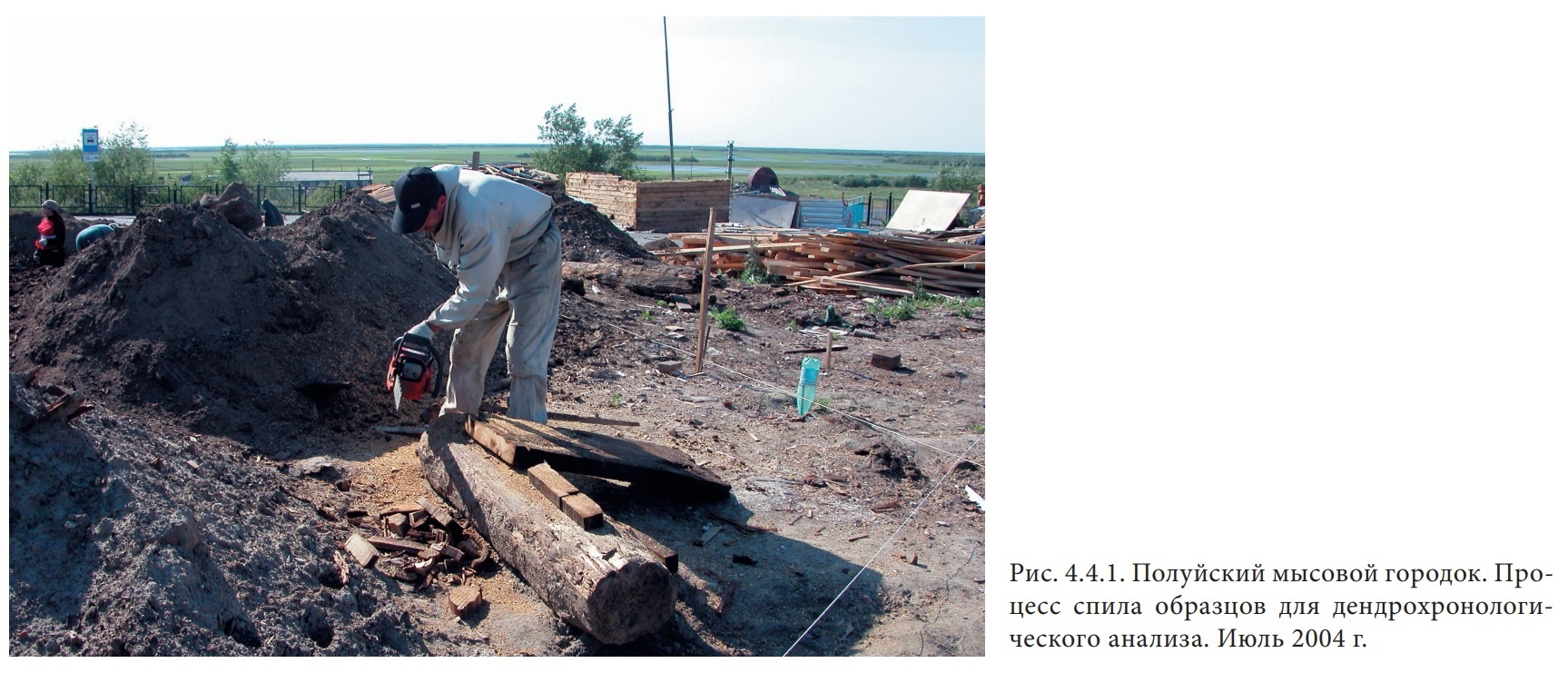

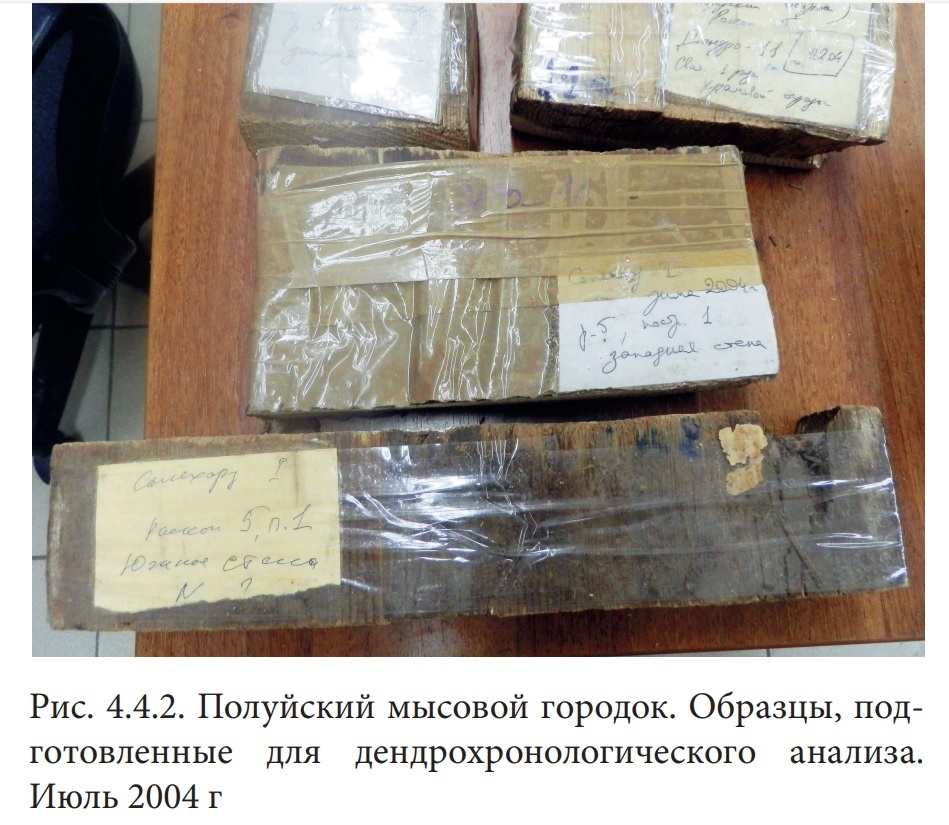

Напомним, Полуйский (Обдорский) мысовой городок – открыт и исследован югорскими археологами в ходе аварийных раскопок 2004–2005 годов. Руины городка перекрывают многослойную стоянку Салехард 1. В условиях вечной мерзлоты прекрасно сохранились остатки строений оборонительно-жилого комплекса городка и примыкавшего к нему посада, а также многочисленные остеологические остатки, изделия из дерева, бересты, кости, металлов и других материалов. Результаты дендрохронологического анализа, письменных, этнологических, археологических и палеоэкологических источников позволили установить, что памятник являлся легендарным остяцким (хантыйским) поселением Пулинг-аут-вош (по ненецки – Салехард), функционировавшим с конца XVI до первой трети XVIII века. Он служил летней резиденцией местных вождей Обдорского княжества, предков известного рода князей Тайшиных, возглавлявших Обдорскую волость Березовского уезда более трехсот лет, до 20-х годов прошлого столетия.

Результаты исследований вошли в книгу

Полуйский мысовой городок князей Тайшиных

Одновременно с исследованием Полуйского мысового городка в 2005–2007, 2018 годах продолжались поиски Обдорского острога. Разведочные работы производились на территории г. Салехарда. Их результатом стали артефакты и археозоологические материалы, которые относятся к жизни села Обдорского в кон. XVII – нач. XIX в.

В 2024 году исследования на Обдорском холме в Салехарде были возобновлены, и археологам, наконец, посчастливилось найти свидетельство расположения на этом же самом месте русской северной крепости – Обдорского острога.

Работа проводится в рамках проектов:

«Обдорский острог». Фонд президентских грантов

04-03-2025

Югорские археологи расскажут об истории Югры в рубрике «Культурный слой»

Югорские археологи стали спикерами новой рубрики «Культурный слой», запущенной на «СургутИнформ-ТВ»!

В утренней программе «Вставай, Сургут», ученые будут рассказывать сургутянам о том, что удалось узнать о жизни людей минувших эпох благодаря многочисленным археологическим находкам на территории Югры.

«Культурным слоем» в археологии называют слой земли на местах поселений людей, в котором содержатся следы или остатки деятельности человека. Фрагменты древних сооружений, предметы, уголь от костров и хозяйственный мусор помогут многое прояснить в истории Югры.

В первом выпуске речь шла об эпохе каменного века.

Человек заселил югорскую землю в эпоху неолита, доказательством тому – находки каменных топоров, например, на Пунси (Каюково 1, Каюково 2 в Нефтеюганском районе ХМАО-Югры). Ученые провели эксперимент и сделали точно такой же топор, как найденный.

О технологии изготовления каменных орудий телезрителям рассказывает руководитель Центра югорской археологии и этнографии НОЦ ИГОиС СурГУ, директор АНО «Институт археологии Севера» Олег Кардаш.

Работа проводится в рамках проектов:

«Шаг в прошлое Югры: строим крепость каменного века». (Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры»)

20-02-2025

О крепости Каюково 2 узнали жители Сургута

Как жили люди на территории Югры в эпоху каменного века и зачем им понадобились каменные мечи и оборонительные сооружения?

Об этом 11 февраля рассказал телезрителям программы «Вставай, Сургут» к.и.н., директор АНО «Институт археологии Севера», руководитель Центра югорской археологии и этнографии СурГУ, археолог Олег Кардаш.

Югорские археологи более двух десятилетий изучают остатки укрепленного поселения Каюково 2 на Пунси (Нефтеюганский район ХМАО-Югры). Это базовый памятник малоизученной Каюковской археологической культуры. По результатам исследований были сделаны выводы, что каюковские охотники и собиратели были не так просты, как принято думать о людях той эпохи. Изучение памятника каменного века продолжается. В этом году состоится очередной этап архитектурного эксперимента – в Салыме реконструируют входную зону древнейшей крепости Югры Каюково 2.

Работа ведется в рамках грантовых проектов:

«Шаг в прошлое Югры: строим крепость каменного века» (Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры)

«Лето с археологами. Медиадневник молодежной археологической экспедиции-2025» (Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры»)

30-01-2025

Югорские археологи рассказали телезрителям о каюковской археологической культуре

30 января директор АНО «Институт археологии Севера» и руководитель Центра югорской археологии и этнографии СурГУ Олег Кардаш выступил в программе «Здесь и сейчас» на Телеканале «Югра» с рассказом о каюковской археологической культуре и о феномене югорской археологии.

За последнюю четверть века в Югре обнаружено более 7 тысяч объектов археологического наследия. Это на порядок больше, чем, например, за последние 300 лет было исследовано в Пермском крае. Такая продуктивная работа югорских археологов связана, в первую очередь, с развитием добычи нефти и газа. Ученые работают на месторождениях, и почти каждая экспедиция приносит новые открытия, в международный научный оборот вводятся неизвестные ранее памятники, например, такие как крепость Каюково 2.

Напомним, каюковская археологическая культура – одна из малоизученных археологических культур каменного века Севера таежной зоны Западной Сибири. Изучив только один базовый памятник – крепость Каюково 2 в Нефтеюганском районе ХМАО-Югры – археологи получили яркие и неординарные факты, указывающие на то, что каюковцы сильно отличались от обычных охотников и собирателей каменного века.

Трансляция состоялась на сайте телекомпании ugra-tv.ru/online/ и в группе vk.com/ugratv

Исследования проходят в рамках проектов:

«Югорская археология и этнография: сохранение и изучение культурного наследия в условиях нефтегазового освоения Севера» (Департамент образования и науки ХМАО-Югры)

«Проблема изучения археологических объектов в торфяных отложениях озера Большое Каюково первой половины голоцена» (Российский научный фонд)

«Древнейшие крепости Северной Азии: раскопки поселения Каюково 1». (Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» (Грант губернатора Югры)

«Прыжок в прошлое: первые югорские крепости» (Фонд президентских грантов)

28-01-2025

Археологи представили мультфильм на Телеканале «Югра»

За 25 лет в Югре обнаружили 6 000 археологических объектов. Югорская археология появилась в начале 21 века. Более 100 000 кв. км раскопано. Именно археология стоит на страже исторического наследия.

Об этом шла речь 24 января в утреннем эфире Телеканала «Югра». Руководитель Центра югорской археологии и этнографии НОЦ ИГОиС СурГУ и директор АНО «ИАС» Олег Кардаш рассказал югорчанам о находках и поделился, почему археологам пришлось заняться анимацией.

- Для начала расскажите, чем занимаются археологи Югры? Что раскопали?

- Начнем с того, что югорская археологическая наука – это явление 21 века. 35 лет назад не было югорских археологов и только начали создавать региональные организации с целью сохранения археологического наследия.

А наука началась с создания таких организаций, как НПО «Северная археология», кафедры археологии и истории России в Сургутском госуниверситете, ставшей позднее первым научным археологическим подразделением СурГУ. Сейчас это Центр югорской археологии и этнографии СурГУ. Был организован Северный археологический конгресс, начали выходить собственные научные труды и проходить защиты диссертаций югорских исследователей. Все это происходило в начале 21 века.

Главное, чем все это время занимались наши археологи - выявляли югорский археологический феномен, а с недавнего времени занялись его осознанием и изучением. Раскопаны сотни археологических объектов разного времени, от начала расселения человека на Севере, это сотни тысяч квадратных метров раскопов и столько же артефактов.

- Этот год объявлен в Югре годом исторического наследия. Как археология помогает сохранить это наследие?

Югорская археология возникла как охранная – первоначально, 35 лет назад, археологи начали создавать госорганы охраны археологического наследия, которые успешно работают обеспечивают соблюдение федерального законодательства по охране памятников и сейчас. Служба государственной охраны объектов культурного наследия Югры входит в десятку лучших в стране.

Археологические организации выполняют свою миссию сохранения наследия и его изучения. Только это не просто выкапывание предметов, археология –наука, извлекающая информацию о прошлом. Сейчас это выражается в нескольких десятках, а, пожалуй, и более чем сотни книг и публикаций югорских ученых. Четыре года назад мы начали выпускать научный журнал. А первый том многотомника «Академическая история Югры» – первыми написали археологи совместно с уральскими коллегами.

- Как возникла идея создания мультика?

Вот уже более 7 лет мы с коллегами помимо полевых исследований занимаемся преподавательской деятельностью. И к нам слушать курс «Археологии» приходят вчерашние школьники – подросшие, но дети. И даже на экзамене некоторые из них уверенно отвечали про каменный век по мультфильму «Ледниковый период».

Так что – мотив очевиден. Мы создали проект: «Археологи – школьникам Югры», который реализовывали в течении двух лет, при поддержке Фонда губернатора Югры. Пошли в школу, общались с педагогами, вели занятия. Открыли школьный учебник: и сразу стало ясно, почему детям в учебнике – не понятно о каменном веке, а в «Ледниковом периоде» – понятно. Стали готовить разнообразный детский контент про археологию и начали с мультвизитки.

- Кто непосредственные исполнители? Кто режиссер?

Археология – наука, давшая миру прообраз или искусство «дополненной реальности». Каждый археолог, как криминалист, воссоздаёт картину прошлого по обломкам, фрагментам и мельчайшим деталям. Когда обычный человек видит в музее каменный наконечник стрелы – археолог видит охотника, выслеживающего оленя, с луком и колчаном стрел. То есть элемент творчества в науке – непременная составляющая. Поэтому у нас в коллективе работает несколько художников, создающих историческую живопись и графику, а также образы коллег, которые попали в мультфильм – у персонажей есть реальные прообразы. В анимационном мультфильме были использованы также видеоматериалы экспедиций югорских археологов. Мультфильм стал продуктом коллективного творчества при моем организационном сопровождении.

Это не единственный продукт для детей. Написано несколько археологических сказок. Выпущен пробный тираж детской книжки с рифмованной историей о происхождении человека-умелого – об изобретении первого орудия. Нарисованы персонажи, начато их анимирование. Однако, проект не получил дальнейшей поддержки, поэтому продвигается медленно на собственные средства.

- Можно ли считать этот мультик профориентационным? И вообще, как стать археологом?

Он задумывался как видеовизитка для знакомства, однако стал профориентационным, его регулярно показывают абитуриентам СурГУ и школьникам на днях открытых дверей.

Чтобы стать археологом, надо учится в университете, но не собственно в здании, а у мастера – ученого-исследователя. Должна быть в вузе своя научная археологическая школа. Для многих из югорских археологов такой школой был Уральский госуниверситет. Невозможно научится профессии, не побывав в экспедиции. Многие начинали со школьных лет с «археологических кружков» при музеях, домах пионеров или станций юных туристов. Это те формы живой работы с детьми, которые исчезли к 21 веку, но которые необходимо возродить, а для Югры, так вообще создать вновь, такого здесь никогда не было и в прошлом.

24-01-2025

Проект «Обдорский острог» получил грант ФПГ

Проект АНО «ИАС» №25-1-007751 «Обдорский острог» стал победителем конкурса Фонда президентских грантов!

21 января на заседании Координационного комитета были определены победители первого конкурса президентских грантов 2025 года. Всего на конкурс для НКО было подано 9883 проекта. Из них 1497 проектов получили поддержку, в том числе – «Обдорский острог».

Цель проекта – создание научно обоснованного цифрового информационного продукта по истории основания города Салехарда (Обдорска) и освоению северных территорий Российским государством для максимально широкого распространения в информационном поле.

Югорские археологи отметят 430-летие Салехарда, предоставив в качестве подарка жителям и всем интересующимся историей нашей Родины сведения о неизвестной истории города.

В 2025 году в Салехарде югорские археологи продолжат раскопки культурного слоя конца 16 – начала 20 в. – времени существования Обдорского городка, Обдорского острога, села Обдорского. В Салехарде этим летом начнет работу Молодежная археологическая экспедиция студентов СурГУ. Обнаруженные археологические артефакты будут исследованы учеными разных специальностей и дадут информацию о дендрохронологии, палеоклимату, археозоологии, палеогенетике, истории расселения и адаптации человека на Севере. Архитекторы проведут обмеры найденных фрагментов архитектуры и используя архивные документы сделают чертежи Обдорского острога. На основании графической реконструкции специалисты по 3D-моделированию создадут объемную модель крепости.